洛杉矶郡立艺术博物馆正在展出的“夏加尔:舞台幻想”中展出了艺术家马克·夏加尔在戏剧舞台艺术方面的作品,以他在1940至1970年间设计的4场芭蕾及歌剧的场景和道具为主。

洛杉矶郡立艺术博物馆(Los Angeles County Museum of Art)正在展出的“夏加尔:舞台幻想”(Chagall: Fantasies for the Stage)中展出了艺术家马克·夏加尔(Marc Chagall)在戏剧舞台艺术方面的作品,以他在1940至1970年间设计的4场芭蕾及歌剧的场景和道具为主,其中很多藏品是自演出谢幕以来第一次向公众展出,十分珍贵。

1920年左右的夏加尔

以田园歌般的画作所著称的夏加尔不仅是个高产的画家,其作品范围还包括镶嵌画、舞台设计、服装设计等。夏加尔很喜欢将自己对角色和故事的理解融入其他设计中,这也是他与剧院和舞台合作的激情所在:他在画布上创作的梦境得以在舞者身上成真。据展览介绍,在剧目《火鸟》(Firebird)中,夏加尔用真正天堂鸟的羽毛点缀舞者玛科娃的戏服,并在她的皮肤上用特制的颜料彩绘,再涂上油脂和金粉。当玛科娃起舞时,她是一只浴火重生的天堂鸟:肢体随着动作反射出不同的色泽,就和真正的鸟儿翅膀一样在阳光里熠熠生辉。

“夏加尔:舞台幻想”展览现场,图中为夏加尔为《火鸟》设计的服装

夏加尔的创作离奇又诗意、风格老练又充满童趣,“超现实派”一词就是为形容他的作品而被创造出来。他一生颠沛流离,但在创作中质朴纯真,并深情地沉迷于犹太教传统。

1887年,夏加尔出生在沙俄的维捷布斯克(现白俄罗斯东北部)。小镇上超过半数的居民都是犹太人,大多数在手工业小作坊劳作,这里生产的衣物家具和农业用具销往俄国各地。由于当时俄国法法律对犹太人的从业和居住地有严格的限制,犹太人逐渐形成了自己的聚集地,由犹太人自发设立管理的宗教学校、教会和市集在东欧的各个犹太人社群蓬勃发展,维捷布斯克就是这样一个城镇。

维捷布斯克的夏加尔艺术中心

夏加尔家是镇上最普通的中下层劳动者:父亲给鱼店做体力活,母亲靠贩卖日用品品补贴家用。即便并不出自富裕阶层,夫妻俩凭借自己的劳动创造了力所能及最好的成长环境。

父亲不论寒暑都在清晨六点起床,先去犹太教会祷告,然后去店里搬运鲱鱼,这样的艰苦劳动能换得每月20卢布的薪酬。虽不多,但也高过当时沙俄农民的平均收入,足以让这个有9个孩子的家庭温饱无忧。夏加尔在自传中写道,“我们的餐桌上总能看到黄油和奶酪,抹了黄油的面包像是我童年的永恒符号,从未离开过孩子的小手”。作为9个孩子中的长子,早熟的夏加尔从小便对父母的辛劳感触颇深,俄国的犹太动者也是他日后作品中反复出现的主题。

夏加尔《一勺牛奶》,1912年

他在巴黎的早期作品《一勺牛奶》(the Spoonful of Milk,1912)中描述了这个忙碌犹太家人的日常一景:在壁炉温暖的火光中,父亲似乎是刚结束了一天的苦活回到家,在桌前半依半坐、疲态尽显。他的眼睛垂下来,也许是在读手中的书页,也许是被别的吸引了注意力——他贤惠的妻子正将一勺热牛奶举到他的唇边。

在这幅早期作品中,夏加尔运用色彩的惊人天赋已经显露:穿着暗色工服的父亲占据了画面的中间位置,母亲裙摆上大片的粉红色则平衡了画面的整体色调,温柔地包裹着以一人之力支持全家经济的父亲形象。父亲的犹太发卷、胡子和手中正在翻阅的书本(很有可能是宗教典籍)都暗示了这家人是虔诚的犹太教徒。父母是夏加尔作品中勤恳虔诚的犹太劳动者的典范,也是他对犹太人身份认同的初始。

和很多犹太家庭一样,夏加尔的父母虽自身教育程度不高,但对孩子的教育十分重视。因为俄国禁止犹太学生就读普通的高中和大学,夏加尔13岁便被送进犹太学校学习圣经和希伯来语,为今后成为拉比做准备。但这并不能阻止母亲将长子送进正规学校的决心,她直接找到当地中学的校长,拿出了50卢布作为贿赂,为了让夏加尔可以和普通的俄国孩子一起接受教育。

在中学,夏加尔发现他最喜欢的不是文化知识而是绘画。父母虽对这一“不切实际”的爱好并不理解,但最后也同意他进入当地的美术学校。

莱昂·巴克斯特《自画像》,1893年

过了几年,夏加尔来到圣彼得堡继续学习绘画,师从莱昂·巴克斯特(Leon Bakst)。后者在年轻的夏加尔眼里是犹太人的成功典范:巴克斯特不仅是多产的画家、装饰艺术家,还擅长舞美设计——多年后在莫斯科和纽约,夏加尔在巴克斯特这里学到的技巧将帮助他开拓新的事业。

想要做画家的人,还有什么别的去处?20世纪初,对于每一个充满热情和梦想的年轻画家来说,所有的道路都指向一个终点——巴黎。

夏加尔《我与村庄》,1911

巴黎高高在上,这个从俄国小城来的23岁年轻人敬畏地走过圣母院和卢浮宫、路过塞纳河上的人群,蒙马特的艺术家们高谈阔论,他却一句法语也不懂。他在巴黎陷入了深深的孤独,不论白天黑夜,思绪都止不住地回到静谧安详的维捷布斯克。根植在他灵魂深处的故乡在巴黎的水土里疯狂生长,在他的作品中得以重现。

夏加尔的创作是由内而外的,维捷布斯克在他笔下化为百变的色彩喷薄而出,这与此时占据巴黎主流艺术的立体主义是相反的。如果说立体主义的巴黎是光芒之城,夏加尔则是从天而降的异国油彩,浓郁饱满,让人耳目一新。他用色大胆,作品像梦境般饱含烂漫诗意,还颇有些“独在异乡为异客”的黑色幽默——母牛梦见挤奶工,长了人脸的小猫,掉了脑袋还在喝酒的贪杯客——难怪是诗人们先喜欢上了他。

夏加尔《小提琴手》,1913

在巴黎的4年是夏加尔创作的黄金时期,除了之前提到的作品,这一期间夏加尔著名的创作还有《我和村庄》(I and the Village,1911)、 《小提琴手》(the Fiddler,1913)和《窗外巴黎》(Paris through the Window,1913)。

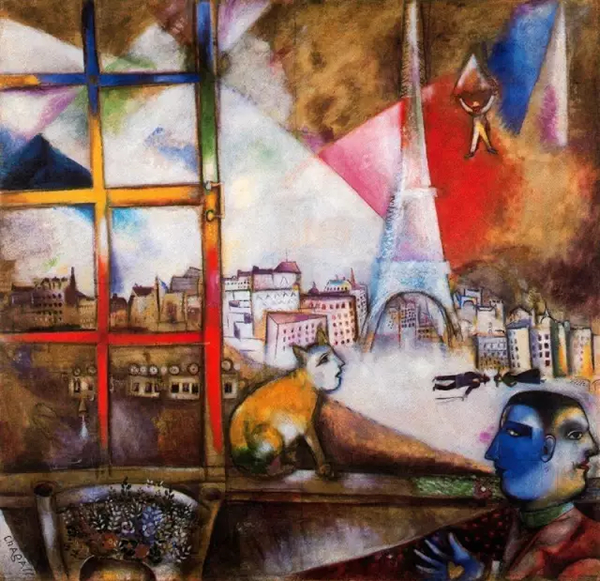

在这些作品中他反复探讨一个异乡客内心的双面冲突——在故乡和巴黎之间、在幻想和现实之间、在传统和创新之间。《我和村庄》用奇妙的色块拼接出了一个立体主义的童话:有着雕塑一般绿色脸孔的男人和一只含情脉脉的羊对视,背景是维捷布斯克的小木屋和教堂,一个背着镰刀的男人正要去上工,却迎上了从天倒挂而来的拉提琴的女人。《窗外巴黎》则描绘了诡魅迷人的巴黎街景:光芒四射的埃菲尔铁塔前,夏加尔生了两张脸孔,一面和小猫对话,一面则独自惆怅。夏加尔善用民俗元素和颜色组合,表现出俄国侨民对巴黎的复杂情感。

夏加尔《窗外巴黎》

1914年,在巴黎已小有名气的夏加尔回到了俄国,因为他恋爱了,他爱上的姑娘毫不意外的也来自维捷布斯克。贝拉是夏加尔故乡之梦的缪斯:“她的沉默是我的,她的眼睛也是我的。就好像是她洞悉我的童年、我的现在和我的未来,她可以一眼就将我看穿”。贝拉富有的父母看不上夏加尔出身贫寒还是个画家,他下定决心要为了她努力做一名成功的艺术家。在过去的几年中,无论在圣彼得堡还是在巴黎,夏加尔都会去维捷布斯克探望他的恋人,这一次他回乡是为了迎娶她,然后一起回巴黎。

夏加尔与贝拉

新婚燕尔的夏加尔创作了一系列和贝拉有关的作品,他也喜欢画他们两人:夏加尔开心地大笑,贝拉在天空中仙女般漂浮着,他紧紧拉住她的手;或是夏加尔抱着穿婚纱的贝拉一起乘着巨大的公鸡在田野上飞奔;贝拉在厨房手里拿着花束,夏加尔飞起来吻上她吃惊的脸。这些是夏加尔创作生涯中最温柔甜蜜的作品,他本想婚后返回巴黎,然而一战爆发,他因此滞留在俄国,一待就是8年。

夏加尔《生日》

1917年俄国革命,夏加尔同很多艺术家一样,一开始对革命充满了希望。他创立了维捷布斯克美术学院,然而苏联政府更青睐于可以直接用于政治宣传的“社会主义现实主义”。先锋艺术被批为“小资个人主义”,夏加尔也逐渐被边缘化,最后被迫辞职。1923年,对俄国革命的发展十分失望的夏加尔携妻子返回了法国,从此远离政治、潜心创作。在一个反犹主义愈发盛行激进的年代,许多犹太人都迫于形势不得不掩盖自己的信仰和文化,夏加尔却拥抱自己的犹太身份,并把犹太文化作为自己创作的灵感源泉。

与其说这出自个人勇气,倒不如说是因为他过于投入于自己的艺术创作而对周围风起云涌的政治变化毫无察觉。1940年巴黎失守,纳粹德国控制下的维希法国政府开始协助抓捕犹太人,并推出了一条条反犹主义法律规定。当夏加尔意识到自己的危险处境时已经太晚,他名气太大,如果落入纳粹手里凶多吉少,此时他和很多其他犹太艺术家和知识分子的出路都只剩了一条:跨过大西洋,去美国。

夏加尔《拿着托拉的拉比》,1914

1941年,战火正在欧洲肆虐,法国的迅速沦陷令人震惊,苏联也卷入了战局。在纽约现代艺术博物馆的鼎力相助下,夏加尔夫妇带着小女儿移居到纽约。塞纳河变成了哈德逊河、埃菲尔铁塔变成了自由女神像,夏加尔发现自己又一次被连根拔起,成了异乡客。而这一次,虽然他一句英语也不会说,对这片新大陆充满茫然,这里的人都知道他——他的名气早已传到了美国,人还未到就已经把纽约征服了——早在他抵达美国的2年前,他就已被授予了卡耐基奖。美国人对俄国犹太文化知之甚少,巴黎的超现实主义对于他们来说也尚是陌生的概念,夏加尔很快在纽约和芝加哥举办了画展,反响十分热烈。

在纽约的几年里,夏加尔虽然居住在上东区,却在工作之余经常跑到下东区的犹太人社区。在那里他可以松一口气,吃些原汁原味的犹太食品,读意第绪语的小刊物——此时的他英文水平极其有限,还看不懂英文报纸。

夏加尔1942年为《阿莱科》第四幕所作,描绘了想象中的圣彼得堡

纽约芭蕾剧院欣赏夏加尔的才华,邀请他为《阿莱科》(Aleko)作舞美设计。夏加尔之前在圣彼得堡和莫斯科都对舞台设计有所接触,但这依然是个挑战——《阿莱科》将在墨西哥城首演——怎样将普希金的故事、柴可夫斯基的音乐和墨西哥的骄阳与花朵完美地融合在一起呢?

在墨西哥,夏加尔夫妇和玛科娃成了好友,三人常一起探讨戏服和道具的设计、作伴上市集采风,从当地的民俗扎染中寻找灵感。贝拉是针线活好手,因此也参与缝制了不少道具。为达到精准的着色效果,不少戏服都是先由演员穿在身上后再由夏加尔直接手绘上去。他采取了墨西哥的拼接布元素,热烈的颜色重叠缝制在一起,玛科娃本以扮演纯情的吉赛尔形象出名,但在夏加尔的巧妙设计下变为了热情如火的吉卜赛女郎。他在小细节上也动足心思:在戏服上半身、舞者心脏稍往下一点的地方,他描上了一个红心,以暗示故事一开始便捕获了男主人公的爱情。

夏加尔于1942年为《阿莱科》第二幕设计的小丑戏服

战后,夏加尔周游了百废俱兴的欧洲,然后回到法国并在那里度过了自己的余生,直到97岁高龄都依然在创作。因为维捷布斯克小镇大多数的建筑都是木制,夏加尔魂牵梦萦的故乡并没能在战火中幸存下来。贝拉也早早离开了人世。

他走到世界尽头,只为了回到起点——那里,木头小屋在石子街道两边整齐排列,小路上积雪柔软,女人们用碎布编织的花毯散发着冬日的香气,他深爱的新娘贝拉打开一扇蓝色的小窗。夏加尔的疆界随着流亡的脚印延展,却从未离开一切开始的那个小镇。