唯美食与艺术不可辜负’——借用这句陈词滥调,将我们百无禁忌的杂食本性暴露无遗:食物好听、音乐好看、电影好吃......我们完全有理由放空自己的内在经验,让感官漂移。

——涂飞

在“一思一食”第二期的特别单元“地方、音乐与实践”中,独立音乐策划人涂飞与艺术家刘庆元在现场与观众朋友分享了他们的经历,通过两位深度参与者的多视角多猛料解读,探讨木刻、音乐与视觉语言的转译与传达,同时也侧面讲述书店作为一家独立音乐厂牌的变迁史。

下文为本次“一思一食”第二期的特别单元“地方、音乐与实践”分享会现场,“刘庆元 x 涂飞:从庞麦郎到马⽊尔——旧天堂书店的音乐生产与实践”讲座部分的整理回顾,本文经过分享者授权发布:

涂飞:按道理说,一般我不会在自己策划的活动上讲自己。但我非常想讲我们的合作,所以我觉得这个主题可以“堂而皇之”地在这个单元里出现,毕竟是和我们这个主题“地方、音乐与实践”有关的。

左靖做的事情太多了,他看到一张照片就可以说很多东西,这都是干货。你可以感觉得到他有没有做过、有没有做到位、有没有这个心,这些都可以听出来,所以说讲座其实不好讲。

分享会现场

刘庆元:我还沉浸在左老师的讲座中。就像刚才阿飞说的,他做很多事情,让我们发现地方、食物之间的关系是如此丰富和微妙。接下来这一场我们主要是做一个连接,连接上一场和下一场讲座之间的关系。

涂飞:“地方、音乐与实践”本来是我和刘庆元的一个创作计划,这是我们两个人之间的默契。我们去找一个地方做一个音乐相关的事情,我来负责内容,他来负责艺术创作、木刻。我要一个海报他就做海报、要封面就做封面、要人像就做人像。就这样一个共同创作的计划,变成了出品,变成了一本书、一张唱片、一张黑胶、一张CD或者一盘磁带。

刘庆元:其实“地方、音乐实践”这一主题和美食关系特别大。这是我们的美食,也是大家的美食。

涂飞:左靖和刘庆元是学院派。我没有上过大学,按道理说我是恨他们那群人的(笑),实际上我确实也不喜欢他们的那种“居高临下”,我想接近我的顾客。

待会儿阿茂会来。我们都是摆地摊出身的。但我们这些人居然会因为一个书店、一张唱片、一本书连接起来,就说明我们都流着对方的血。我觉得我就应该站在大学的讲堂上讲课,他们(学院派)就应该去走鬼,但命运太不公平,我们也不能抱怨什么(笑)。

首先我想讲一下我们的渊源,我们在深圳有一个书店叫“旧天堂書店“。

旧天堂书店最初毛坯房的样子

旧天堂书店以前(上)和现在(下)的样子

书店跟刘庆元第一次的合作,就起源于这个书店的招牌。他中间经过很多挫折、摩擦,最终给我们刻了这几个字作为书店的店招。

“旧天堂書店”,很多人说为什么旧天堂的“旧”字不是繁体字,“書”是繁体字,不正宗。但这就是我们的特色,我们觉得挺好看的,而且写起来没有那么复杂。我想把我们的书店做成一个稍微有一点草根气息、却在做事上专业一点的矛盾的综合体。

我是刘庆元的粉丝,因为我在《书城》、《非音乐》等杂志看到他木刻,我就去到他广州的工作室,去到他的展览,说:“我想再开一个书店,我想在书店里有你的木刻。”

他说:“不要说,去做就好了。”

我就灰溜溜地回去了,几年以后因缘巧合,就做了这么一个书店。

旧天堂书店外部(上)和内部(下)

国内的同行和乐迷朋友说,我们的书店、唱片、音乐节都做得挺好的。实际上不是这样的,是我们的同行做得太差了。你们去救救他们吧(笑)!

其实我是一个乐迷,我更享受各位现在的状态,就是我们可以以观众的身份欣赏好的音乐、阅读好的作品。实际上我们的出版、包括我们自己发出的声音,都是因为我们觉得我们实在当不好观众,就自己尝试做一点喜欢的事情。

旧天堂书店的LOGO

实际上我们书店的LOGO图案,系统是很混乱的,就像我这个人一样,不可能做得很精致。但是我希望保留一点点模糊的感觉。

刘庆元:书店开了之后就要做活动。我一直觉得木刻跟阅读和书籍有着很密切的联系。它有几千年的历史,不应该仅仅在一个展览上呈现,还要跟生活发生关系,所以阿飞当时做这个书店,我就觉得是一个义无反顾要去合作的事情,而且我们要做的结果就是看谁活的时间长(笑)。

因为我们都会变老,书店也会变老,这才有价值;刻不动是另外一回事。后来的时光里加入了我国著名的乡建学者左靖,于是以经常我会接到两个人几乎同时的任务,一个总叫我刻音乐,一个则叫我刻生姜或者土豆。我觉得这是一种非常古典的、优雅的情谊。

涂飞:最开始我们是以这样的方式:我提要求,他来负责木刻。那时候左老师还没有找他刻。他刻了一段时间以后,有一天半夜给我发短信说:“如果有一天我刻不动了,我的孩子也许可以继续刻”。但他的孩子最终并不喜欢木刻(笑)。

我们的每一期海报都想有一种比较好的呈现方式。木刻,毫无疑问是我觉得最好的,首先它是可以非常快速地成就的一个东西。

刘庆元的旧天堂书店藏书票 第一辑

大家看到这个海报可能觉得很酷炫、设计很好,他能在很短的时间里自己去搞定、刻好。他在极短的时间里创作、构思并且形成成果。用音乐的方法说,这是自由即兴的一门艺术,优秀的乐手才可以做到这样的“短平快“。

旧天堂书店的系列周边

刘庆元:我觉得这是一种生活方式,我们得自己发明自己的生活方式,我20岁时就觉得“自己干”是非常非常重要的品质。

当时阿飞也跟我谈到书店的视觉,问我觉得什么样的视觉能够“短平快“,然后大量产出。因为找设计师、跟设计师沟通开会,这对他而言无疑是非常折磨人(包括折磨他人)的事情。

涂飞:我们三个人都是设计的天敌,毫无疑问的,得罪了非常多人(笑)。

刘庆元:我会好一点,你这种属于简单粗暴型(笑)。我觉得视觉应该跟行走、吃饭和思考是同样的节奏。“快”不是我发明的,“快”是战争年代发明的,在最没有条件的情况下创造条件、保持持续的生产和工作节奏。这种方式对我的影响会比较大,包括判断、说话、思维的方式等等。

涂飞作为深圳著名的生活美学达人,他觉得最重要的是要让大家一起过我们想过的一种生活方式。左靖发明了一个庇护所——“他的窝”;而书店就是另外一个庇护所。

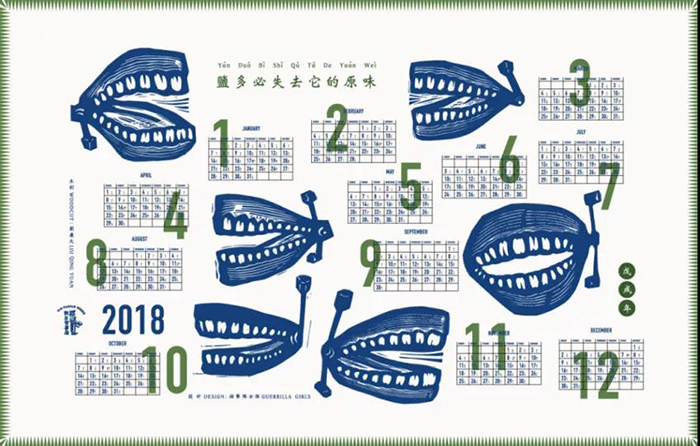

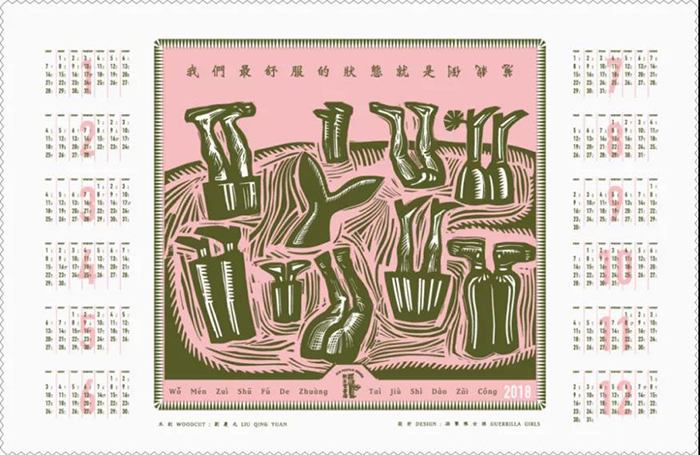

旧天堂书店往年的年历海报

涂飞:这是我们当年做的一个年历海报,庆元做的;设计是魏籽,是我们书店的搭档。毫无疑问,我觉得魏籽是刘庆元的木刻最好的诠释者,她可以把自己的东西跟他的东西做一些碰撞,有更多火花撞出来。

刘庆元:但我现在要做的事情就是训练涂飞成为一个排版达人。我相信这个世界上迟早有一种懒人设计软件会马上发明出来,通过个人思维形成视觉输出,不需要和他人来回倒腾。

涂飞:之前庆元有一本木刻集,本来我想写那个文章的名字,就叫《溃败的艺术》。我很享受在我们逃跑时仍然要留下什么的这种强烈的愿望,那是一种绝对艺术的精神。你败了,你在跑路,你跑路时还想着在墙上我要弄点什么,要留下来让谁看到,这种表达是相当艺术的表达。我们要求必须要快,因为慢一点就变成另外一个事物了,就不是我们这个性格的人要做的事情。并不是代表其他的不好,这只是一种方法、一种风格。

刘庆元:对,阿飞说的“快”,我的理解是要比在墙上写手机号码的那种人更快。我曾经观察过,很快,他们写一个“卖药”或者“下水道清理”,相当快。这个节奏快不是他自己的节奏快,是更大的时代欲望在推动他,让他变成在城市巷道里穿梭的快枪手。

涂飞:我记得2000年左右展开的一场“运动“,墙上的小豆腐块全部要罚款。那一个月墙上的豆腐块增加了一百倍,因为大家都把仇人的电话写在了墙上,让他们去惩罚那些仇人(笑)。

刘庆元:视觉和内容碰撞时,还是要有一个认知的基础。这个基础是,某种程度上我要比阿飞更加去理解他要做的事情后面的东西。我们的沟通都是非常简单粗暴的,他经常说加个乐器,再换个眼镜,就是类似小孩的那种沟通方式。但到我这里我得考虑和处理一下关系,本着不给主办方添负担、留手尾的目的。某种程度上我要比他考量多一些,有时候他还比较原教旨,但我觉得这个也没有关系。

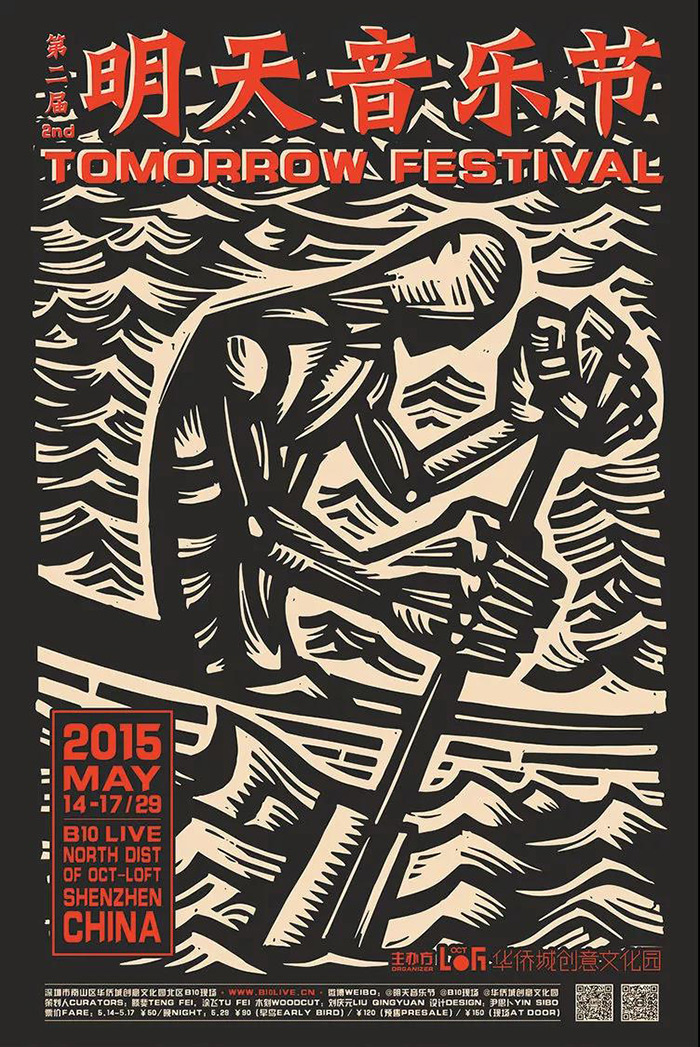

第二届明天音乐节 海报

涂飞:这张海报,以前刻过一个用望远镜的人,我非常喜欢,我觉得那种瞭望的感觉很适合我们的明天音乐节。但因为那是一个横向的图案,我就跟庆元说能不能刻一个逆水行舟的人,用这种感觉来带到明天节。

作为一个音乐策划人,我有很长一段时间里认为,必须要在这个图案里看到乐器、声音、跟音乐相关的所有感官的东西,让人家觉得这是一个跟音乐相关的事情。但从这一年开始,我放弃了对设计师的幻想,其实也是放弃了对我自己的幻想。因为作为一个策划人,你想构思唱片封面、一个音乐节的海报,太难了。做音乐海报这件事,在全世界都是一个难题,几乎没有人能够做得好。但如果我们借用木刻的方式,就可以把这种通感,用视觉的方式稍微转译一下,让人家觉得“大概是这么一种音乐吧”。因为它是一个在划船的人,并且面部模糊;别人看了,觉得这有可能是比较前卫的音乐节。

我觉得现在年轻人的思考方式,已经和传统海报的思考方式不一样了,这种信息传达也许可以给他们带来准确的传播。我从这里开始就跟刘庆元合作,把我们想说的话表达在这个冷冰冰的木头上,那种感觉也挺好的。

第八届OCT-LOFT国际爵士音乐节 (SINCE 2011) “节中节”特别单元海报

这是我们做的第八届爵士音乐节,我们决定可以有一个自己的单元,就是音乐节中的音乐节,这个单元是绝对前卫或者符合我们自己口味的、三天三夜马拉松式的展示。我对庆元说我们要做一个这样的东西。非常有力量,这个作品我非常喜欢。

第八届OCT-LOFT国际爵士音乐节 “节中节”特别单元 海报

因为我们每一届“节中节”最后的谢幕以及每天在书店进行的不间断音乐之间即兴的演出,节目太长太多了,每天都可以晚到四五点,成为了一个现象。刘庆元正好对咏春也有研究,就用咏春的形体来表达2019年“节中节”的感觉。

刘庆元:我主要是为了不给主办方和设计方制造负担,所以就连文带图一起刻,只要排起来就行了。因为是在找最简洁的方式去应对使用,我的工作是做这个考虑那个。

确实我们都爱音乐,也把音乐作为自己一种阅读的方式,那么如何让它继续延续?

有时候我觉得,我们如何快速地进行内容和文化的自我生产,会变成越来越迫切的一个问题。

第一届OCT-LOFT国际爵士节的现场照片

在B10第一届爵士节的舞台,那时候还摆了很多凳子,这个凳子还有各种不同形状。墙上的作品是我在国外参加完展览后没地方放的,我就说拿给他们。之前也有美术馆说要收藏,不是说他们不会花钱收藏,我觉得来回沟通太麻烦了,我就喜欢一次过,就像看书。第一页读完就马上翻到第二页。

涂飞:大家看出来是什么字了吗?

刘庆元:“团结紧张,严肃活泼”。

涂飞:有两个字被收藏了,我们得到六个字。这六个字从老的B10到搬到新的B10,所有人经过看到都很喜欢,于是我们就把这六个字用起来了。我觉得刘庆元给我最大的启发是所有东西都能用起来,你只要想用,他那里都能源源不断地提供。我经常用别人用过的东西,我完全不在意,跟他合作之后更是完全无所谓了,我已经开放到什么都可以了。

刘庆元:那也不是,是要我愿意才行(笑)。

涂飞:刘庆元之前一直是图、字都刻,后来有一天他突然发了一个文件,24个字母都刻好了,自己去拼吧!

刘庆元:“地方、音乐与实践”,是阿飞提出来的,我觉得特别好,而且可以在不同地方进行。最近我开始接到全国各地的朋友问我这个计划的实施计划,我就变成了这个计划的宣传员,这个漂流项目有可能在成都、西安或者其他地方进行。在不同地方,我们会在当地组织一些放映和论坛和讲座,包括演出和出版。我们也在适应今天这种疫情下的形势,这边“红”了就去“绿”的地方,“绿”的变“红”了我们再去更“绿”的地方,不停地“游击”。

涂飞:“一路溃败式”的艺术,但我觉得很好。包括以前我们跟左靖去大南坡等等地方,实际上就是同一件事,可以在那儿开花结果的事情很多。

“一思一食“第二期的特别单元 “地方、音乐与实践“ 海报

刘庆元:你讲一下这个海报的关系。

涂飞:我们最早想请一位特别棒的彝族口弦演奏家马国国,因为我们都很喜欢口弦,还没有请过她演出。当时我们想以口弦为主题做第一期活动的海报,所以我就要求刘庆元刻一个弹口弦的人,他很快就刻完了。我觉得非常棒。我们永远都像做一个传统的杂志一样去做海报,这个看上去像一本学术期刊,但它很有干货。懂的人会觉得非常好,它很可爱,你会喜欢;不喜欢的人,不会在意它。但我们只需要把我们的同道人照顾好就好了。这个可以出成一本杂志,包括我们今天的谈话,包括左靖老师的谈话,包括工作坊、演出,整理成一本书出版,我们这个作品就告一段落,然后再去第二期、第三期。

刘庆元:最近很多人要我去说关于木刻的事情,其实我拒绝了很多。我越来越不年轻了,我觉得这有一个好处,就是我要更加快速地做这个事情。我也跟阿飞鼓鼓劲,叫他要多搞音乐节,搞不了“明天”就搞“后天”,这样我们就会有一个比较简单粗暴的理由,相当于“对不起,你的活动实在是太可怕了,我不能参加,我只能参加我们自己的活动”。我现在觉得节制和拒绝是非常得体的表达方式。

我刻口弦的时候,心里就想“不要有一个地方种族的感觉,不要有民族的感觉”。但口弦是古老的、传统的、土地的、有沟壑的,手和脸上的肌理是粘连的,它是不是木刻都不重要,要表达的是这样一种东西——口弦会说话。

涂飞:对,而且木刻的容错率很高,只要你的情感够炙烈,你怎么刻,它都不会难看。

涂飞:这是我们第一场讲座,张铁志主讲。

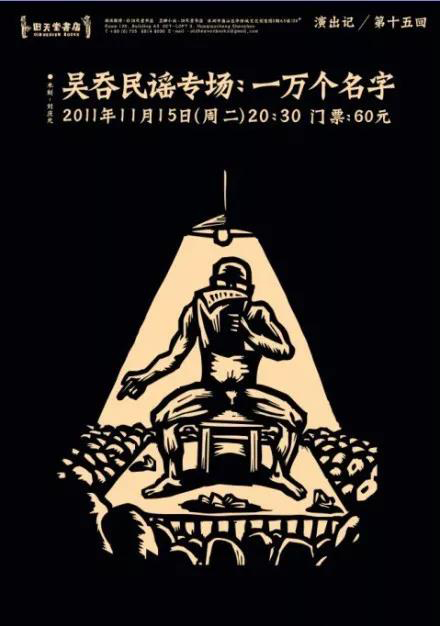

《吴吞民谣专场:一万个名字》演出海报 2011

这是吴吞的民谣专场。我和左靖一样非常了解刘庆元20年木刻生涯,作为他的朋友,我们对他的早期风格是比较迷恋的,因为它更粗暴、更有早期木刻的风格。

刘庆元:凡是这种迷恋自己的早期、中期的,我觉得这些东西都应该被自己扔掉、抛弃掉,不要回味什么“成名作”、“自己最有实力的代表作”,要把这些想念去掉,包括日常的讨论也是这样。这个东西不重要,重要的是你一直在继续,做不完的工作,最好连题目都来不及想。如果你沉迷于这是“最好的”之一、之二,那就进入到另外一个隧道里去了,要沉浸小我、自己感动自己并按捺不住地宣讲是很容易的事情,很容易做到的。

通过木刻塑造一种情绪,这并不难,例如愤怒和呐喊,包括惶恐。但最重要的是你得过了自己这一关,这才是最珍贵的,那就是克忍和面对平静。

像涂飞,前十年都在说什么早期早期,后来他自己也不说了,因为我已经把这些都解散了。

涂飞:消解掉了。

刘庆元:对,就像他跟我说我要刻“路过旧天堂書店”那种状态,不用描述我就知道这种状态了。左老师要我刻一个土豆,刻土豆就刻土豆,你首先要爱一个土豆。其实里面有很多路径——例如刚刚左靖说的“要美好地面对未来,先关注自己”,那就是爱;但爱不要说出来,藏进去接近它。在快速完成作品的同时又使作品与主题达到一个高度的吻合,这是对自己也是一个比较好的知行状态。

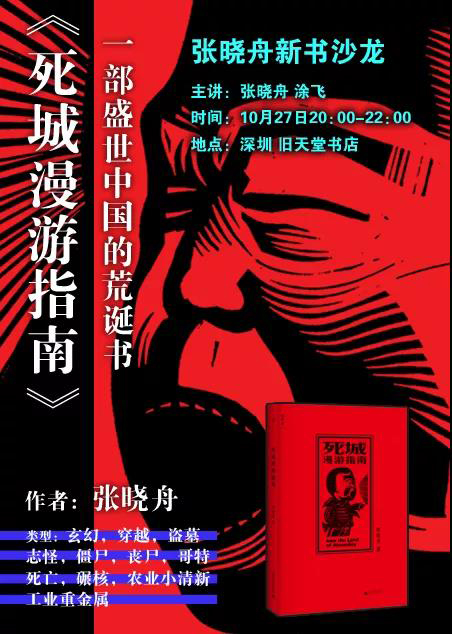

《死城漫游指南——一部盛世中国的荒诞书》 张晓舟新书沙龙海报 2012

涂飞:这是等下要出场的张晓舟。

刘庆元:审美意识几乎为零的人之一(笑),这是老朋友之间的玩笑哈。但这也是张晓舟非常酷的一个地方。以前他在广州住的时候,据说他家的墙是红色的,他要在这种环境里写作。他天生拥有抢占先机的天赋,让自己迅速成为一个识别度极高的符号。这么多年来没有改变,我觉得这是他特别有意思的地方。这是我为他以前的一本书做的封面木刻……你们看这个红色。

涂飞:非常好的一本书,我读完了。

刘庆元:旧天堂书店有几个学习小组,打碟和研究黑胶的是同一拨人,后来我发现买黑胶的也就这几个人,互相排队、抢购彼此的唱片。在今天,什么样的一种状态能让这几个人自己组织活动,自己消费自己,还互相评议对方从自己这里买过去的唱片。我觉得这是一种很扭曲,但又是一种特别温馨的情谊(笑)。

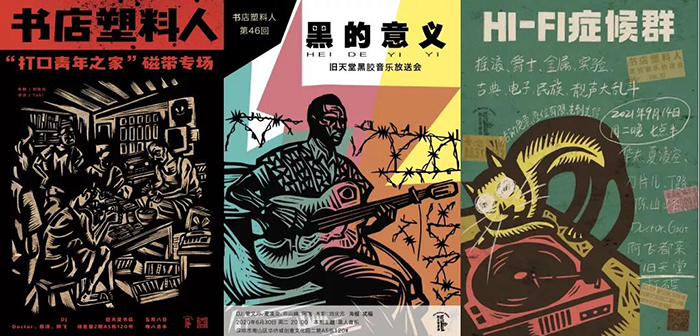

“书店塑料人“ (SINCE 2016) 黑胶音乐分享活动

右边是丁路,左边是阿飞,他那时候还比较胖。

“书店塑料人”的各种海报

涂飞:中间的是打口一代,非洲的Ali Farka Touré,我非常喜欢的音乐家。这是通过早期的木刻作品变形过来的一个海报,像是贴在墙上的感觉。

刘庆元也培养了书店的同事,做他的木刻门徒,从一个素人角度跟随他学习木刻。刘庆元的意思就是谁都可以做木刻,只要他动刀,只要他(她)爱这个感觉。

刘庆元:那也不一定,我觉得这个还是要判断什么人合适。什么意思?我的理解,一个书店的日常视觉,必须要有内部的一个人为自己的书店工作做一些能做的事情,而不是每次都是阿飞来找我,虽然找我没有问题(笑)。这个训练的方式不是图画的方式,是从介入图像的方式入手。

如果没有受过长期的专业训练的条件,那就把构图意识扔掉。不需要构图,由心而起,占满这个空间。如果你控制不了一张A4纸或者一支HB铅笔时,那就放弃它,就用你最常用的扫把在墙上画你想画的东西,写你想写的话,那你就是用身体在生产视觉。

涂飞:在他这种美学强权下会出现一个问题,我们的设计师......我们从来都不认识这个是谁,因为每一次他们都在我们的“放左边一点、黑色多一点、黄色多一点”下设计,他们就很生气,署一个根本不属于他们、也不属于任何人的名字。

刘庆元:早期我们在买打口碟的时候,我曾去到老友邱大立家里,他们家就是这样,总有几个年轻人,这几个年轻人的肤色、口音让你感觉他们来自不同的地方,有的风尘仆仆,有的文静白皙。年轻人在翻找打口碟,有的人还在修补那个打口碟。大家有一句没一句的诉说自己的故事,这是当时我们年轻时的其中一种生活方式。

涂飞:我在深圳电视台有一档电台节目,叫“行走的耳朵”,影响中国大概200多个人(笑)。

《行走的耳朵》猫王电台复活节特辑: 撒哈拉直播《秘境迴声》 2017

这是我跟刘倩在撒哈拉沙漠共同主持的直播节目《电台复活节》的海报,我邀请庆元来做的木刻。我说来一个撒哈拉布鲁斯,他就刻了这个。我觉得吉他和武器有这样一个图像的连接和转译,可以让看的人受到振奋,并且误以为这个节目还不错,会有一种想要听的感觉,这个海报的目的就百分之百完美地达到了。

第二届电台复活节 《秘境回声之你是风儿也是沙》 海报 2018

这是我们在敦煌的“复活节”——《秘境回声》的海报,也非常好。我觉得我们这种合作可以在一天之内全部结束,从告诉他到海报出来,只要一天甚至更短时间。这种过程虽然痛苦,但成品出来时,你会觉得它就应该是这样,它就应该在这么短的时间里,在局限里表达成这样。这是最好不过的。

刘庆元:重要的还是内容,因为这个电台确实影响了很多人,一个是我、一个是调音师阿义,阿义是要开着车在车上听收音机的那种人,我则为此投资了好几个蓝牙音响、收音机。因为最近几年工作忙,我都要等到星期一时听录播,几乎没时间听直播了;后来我发现直播几乎变成了三个月一次了(甚至更长),我就不停地投诉。得考虑一下我们这种听录播的人。因为那个电台节目我确实特别喜欢,所以视觉是不重要的,重要的是内容,视觉只是其中延续的一种方式。

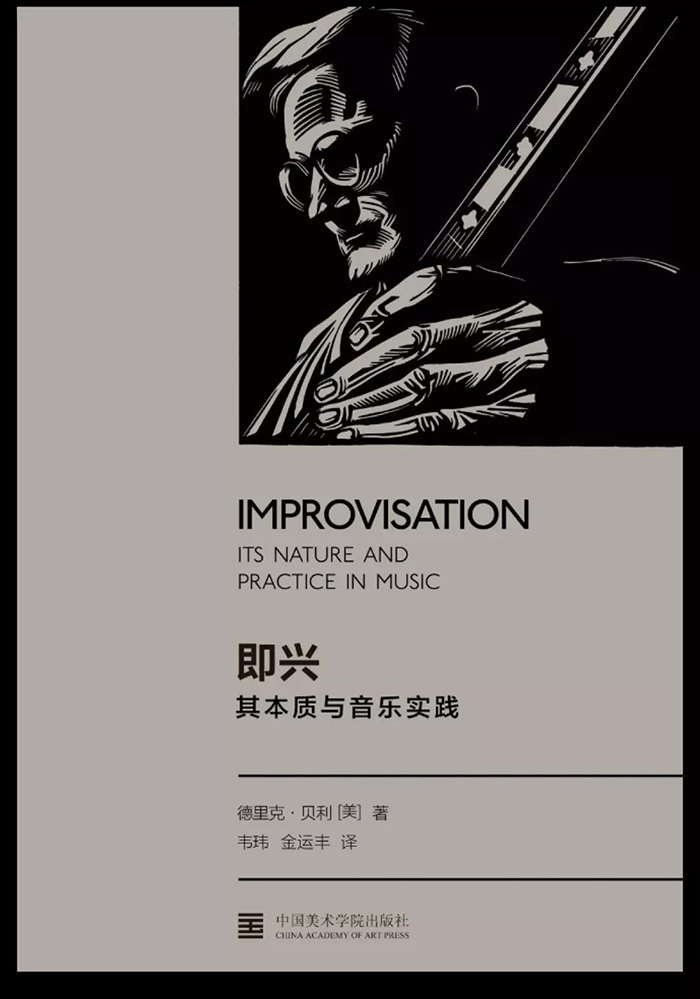

《即兴:其本质与音乐实践》2019 作者: 德里克·贝利 译者: 韦玮 / 金运丰 出版社: 中国美术学院出版社

这本是国内貌似最枯燥的一本书,后来阿飞跟我说他们找人翻译出来了,但找不到出版社,怎么办。我能怎么办,我认识的都是出版画册和学术论文的人。结果有一天我去上海参加活动,碰到中国美术学院的一位教授,我快速地说服了他,在他的帮助下,这本书就通过这样的方式做出来了。

涂飞:我们在美术系统以木刻的方式求得了一个出版的机会,出版了这么经典的一本书。可能不会再有另外一个人出这样的书,但我们得以让它在一个正规的美术学院出版社出版,真的太不容易了。

刘庆元:中国美院的一些从事当代艺术和理论研究的老师学者,就对这本书特别感兴趣。我觉得一本书出来的意义不是把它卖光,而是让它成为你这个出版社的学术内容之一,这才是最重要的。

另外两位同志 - 《另外两位同志》壹&貮 OH-007 2016

涂飞:书店作为一个音乐的厂牌,出版了很多唱片,大部分是跟刘庆元合作来出版的,除非有少部分艺人要求用照片来表达,我们就会到另处去做。

Ganelin Trio - 俄罗斯新音乐在中国 OH006, 2015

这也是刘庆元跟魏籽的合作,这张唱片非常精彩,已经售罄绝版了。

刘庆元:做这种唱片的出版最致命的是,当我刻完后,阿飞就跟我说五根弦而你刻了七根那块效果器一共七个你只刻三个,这根管子有两个眼不是三个眼。

涂飞:他的刀痕我留下来了,我并不想去掉他的刀痕,想把它以一种更粗暴的方式留下来。

五条人乐队的仁科、茂涛与张晓舟

涂飞:待会儿这两个人(茂涛和张晓舟)会坐在我们两个的位置。这是我们永远的美好回忆。我觉得左靖很牛,那天在大南坡,他说:“我们认识了你们,简直倒了霉了,现在想干什么事都干不了。”仁科很经典地说:“我爹也这样说。我爹去找工作,那个人说你儿子这么火了,你还找什么工作。”但当年他们(五条人的仁科、茂涛)就是我们的终身免费模特,我们所有的书品、穿着都是用他们来代言的。

刘庆元:每到音乐节,全国各地的朋友都会来。

涂飞:张晓舟会在半夜三点说:“你看,他参加这个综艺又穿了你的衣服,品牌强行露出,牛逼!”我说:“牛逼!”

IZ-《廻声》 OH-005 2013

这个专辑封面是再次利用,因为用它做了一本叫做《书》的书的封面,但我觉得很适合马木尔。

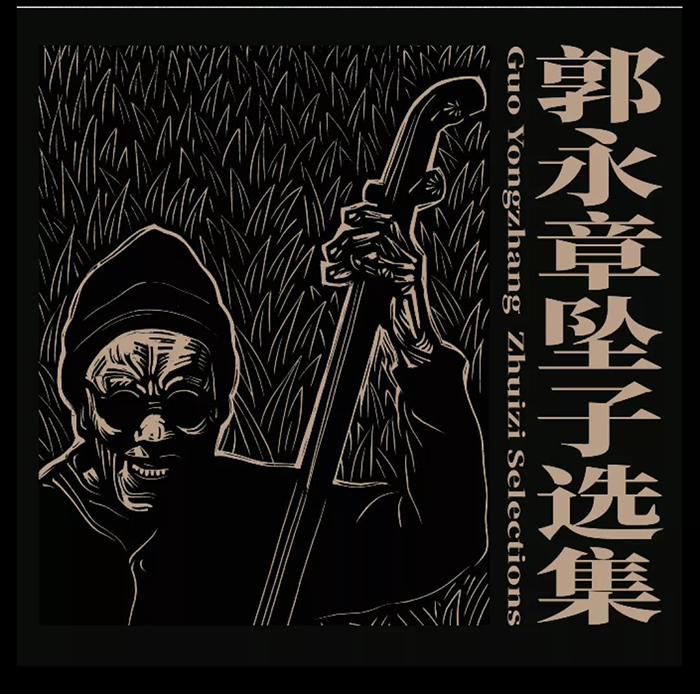

郭永章-《郭永章坠子选集》 OH 016 2019

这是为郭永章老先生量身定做的,这个非常棒。

刘庆元:这幅木刻被比较温婉的左靖老师评论说认为是最好的之一。这是典型的乡村知识分子情怀,对我来说无所谓的。

涂飞:丁路这个家伙上了他两次木刻,最左边的这个是他。我们大南坡留下了美好的回忆,为了村民做了一张很好的、很发烧的唱片。将由摩登天空张晓舟来推动这个事情,在这个机构来出版。这种连接是非常完美的,我一个人做事情、全套工艺都自己搞定,并不好玩;好玩的是每个人都参与,最后另外一个朋友来落下注脚。

《南坡怀梆2021》 2021

刘庆元:这里要表扬一下张晓舟,趁他没有上来之前。张晓舟同志为这张唱片的出炉还是花了很大的一些功夫的,这是看不见的幕后工作,虽然我们对一些细节同样会给予冷酷无情的鞭挞。

涂飞:其实这些艺术家本人都非常非常爱这些作品,包括Peter Evans,他本来就是想着“我喜欢中国的道家文化,我到中国来表演我即兴的小号Solo,我想表达一种意境”,结果刻出来这样(《于无声处》),他觉得太完美了。这些都是滞销的唱片,但都是伟大的唱片。

LOFT JAZZ SERIES

刘庆元:木刻一辈子就两刀,正手一刀,反手又一刀。

那个黑鸟是他出的主意,很多黑鸟飞,形容了半天。我最讨厌别人形容意境了,一个是他,一个是张晓舟,当然后者更可怕。

涂飞:我邀请我们的特邀设计师林溪同志来设计。这个红太阳,我特地让他套色不准,他很难理解。最后好像他看到样品时说我觉得也挺好的,是另外一种感觉。我们想在一种看上去正常的思路里带一点神经质,这也是今天的讲座嘉宾们共有的一种特质。

刘庆元:这个也是滞销的吧?

涂飞:这个卖完了。好像我们合作的国家都不是很友好,出的唱片也都不好卖。《加州录音1967》封面是我们做的一个木刻,他的女儿看了这个唱片非常感动,说非常棒。

Nihkil Banerjee - 《加州录音1967》 OH-025 2020

刘庆元:这张唱片又唤起了一些学者朋友的回忆。很多年前有来自印度非常重要的学者去国美做讲座,之后到旧天堂书店讲座。他们出了一本书《重塑民族主义》,这里面有提及印度音乐与现代性、文化和民族的内容。讲座签售完之后阿飞说要跟这位学者联系音乐出版,学者非常认真,回去后真的找到这个联系方式给到阿飞,大家就把把这个事情串起来了。这就是几个人的全球化漂流,我觉得特别有意思。

涂飞:你把张晓舟的金句说了。

Jooklo Duo / 老丹 - 《啫啫银河》 OH-028 2021

这是老丹和意大利的前卫爵士Jooklo Duo在书店的即兴,也是非常棒的唱片,铁梅设计的,用色非常大胆,非常棒。

刘庆元:因为阿飞对物的拥有还是没有完全扔掉,老跟我说原作。我就想做到第十张或者多少张唱片后,就把原板拿出来,让这些乐迷朋友自己印,我教你怎么印,你把我刻好的板拿去印,印完之后自己贴在唱片盒子上,你自己签名,我连签名都授权了。

涂飞:对,刚才的系列我们会出十张,一套。

刘庆元:比如签“刘庆元刻、涂飞印”,这是木刻实践论中的利他主义。

IZ - 《路过旧天堂书店》OH-029 2021

涂飞:这是晚上要演的音乐家马木尔,去年在书店的即兴。

刘庆元:我把光头男子刻得非常猛烈,我把这里面我认识的人都刻得猛烈,包括女孩也如烈火。因为当时就是这样。

《路过旧天堂书店》 海报

涂飞:这是一个玩手机的张淼,戴眼镜的。

刘庆元:我加了一个风扇,把音响拉低,还有一个拿着酒瓶子晃的朋友。

涂飞:这个唱片非常好,但我们也获得了一些虚名,我们有很好的朋友在英国的《WIRE》杂志,他们有两个编辑强行要把这张唱片推送到今年年度50佳全球唱片里去。左靖就发了一个朋友圈“恭喜这张唱片获得全球50佳,不过是最后一名”。很讨厌(笑)。

刘庆元:这个人是北京的神棍,我把他刻进来了,他专门从北京来看演出,但我没有告诉他,我没有跟任何人说这个是以他为原型的。

涂飞:他还是原创?

刘庆元:改了一下。木刻最大的特点是你的作品要经得起放大,和缩小,很多东西一放大就没有那个劲儿了。我觉得最满意的应该是这些书店玻璃窗外面的观众,这些观众才是这幅木刻的重点。

涂飞:对,我们表面上看上去很不在乎荣誉,但我们在乎你们给我们的荣誉。如果你是一个很会吃的人,你会在乎另外一个懂吃的人对你的表达。

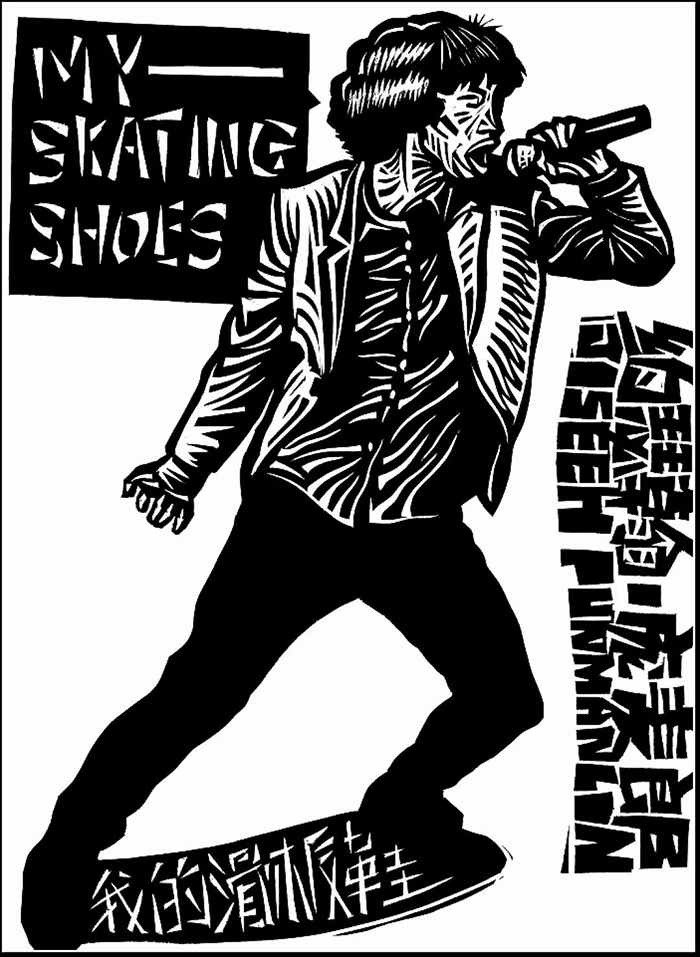

我们最近的一个出版,一个小时就卖光的一张唱片,是庞麦郎、马木尔的《我的滑板鞋》,重新进行了母带处理的、音质非常好的一个唱片,唱片反面是一个马木尔噪音版的《我的滑板鞋》。

约瑟翰·庞麦郎 / 马木尔 《我的滑板鞋》 OH 031 2021

这是一个很酷炫的合作,但也是很临时的一个合作。其实是在他去年年末想来B10演出,我们的同事就跟他沟通,说干脆帮他出一张唱片,他以前出品的音质不太好,重新做一下。我们刚刚做完录音的混带,他就住院了,我们又搁置了很长时间,他出院以后我们才说把那个加上日程。一种巧合变成了热点。

但这张唱片就是今天我们几个人都喜欢的一首歌,说不出为什么。它也许不是一个我们主动的艺术家主观的艺术表达,但它就能打动你,我们就被打动了,所以我们愿意为他做点事情,我们想让这首歌以更好的形式、更多元的方式流传下去。

《我的滑板鞋》2021专辑封面原稿

最有趣的是各种各样的评论,有的人说马木尔这算是攀上高枝了(笑)。有人说怎么要消费庞麦郎。其实一个事情能够引起很多很多不同的多元的讨论,是最好的情况,就说明我们做得比较好了。但这不是我们的主要方向,我们主要还是做那些“滞销”的产品,可能碰巧碰上了一张热销,我们也不会拒绝这种热销唱片给我们带来的一种喜悦的心情。

刘庆元:这首歌的原版出来后,我开玩笑说这个国家有三个人为它哭过,你肯定哭过,还有颜峻。我就在观察我周围的朋友,有哪几个人被这个东西感动,直到最后不得不说点儿什么。结果颜峻就写了篇关于庞麦郎的文章,后来我跟阿飞说我们要出这个唱片,但绝对不要告诉颜峻。

涂飞:听张晓舟说贾樟柯他也哭过。

刘庆元:他也是个有身份的人了,我觉得他已经不会再有能力做出这样的事情了。

涂飞:杨波给我打电话说:“这个唱片太牛逼了,他能不能在你这儿演一场?乐手确实是个问题,马木尔能不能指挥一下。”我说这个应该不是我们要做的事情,我们要做的事情就只是我们想做的事情,我们不会做一件更好、但我们不想把体力用在上面的事情。

马木尔原定巡演海报稿

涂飞:这是马木尔本来疫情之前要去德国巡演的海报,由于我们没有防护服,拿不到签证,就取消了。疫情之后谁知道呢。这是他的原作,作为今天从庞麦郎到马木尔这个主题的结束。

刘庆元:后面要有这句话。

涂飞:“Make some noise”。

时间关系,我们今天就讲到这里,谢谢大家。

刘庆元

刘庆元,出生于重庆市,毕业于广州美术学院版画系,现为广州美术学院跨媒体艺术学院副院长兼实验艺术系系主任;广东省美协实验艺术艺委会副主任,广东省美协版画艺委会委员。刘庆元主要工作方向是当代艺术设计的社会融入方法、跨学科实践和创作。其艺术工作涉足当代文化领域的不同界别,如前卫音乐节、实验剧团、文学设计、遗产保育、文艺乡建等,同时他也参与当代文艺活动的策划和组织。这也使得刘庆元的作品以“跨媒体”的姿态出现在公众视野面前。他以个人创作和团队协作的方式跟其他领域发生交流和跨界合作。刘庆元的个人作品参加了MAXXI罗马21世纪国立美术馆“世界在何处”、第五届乌拉尔工业双年展、第10届法国里昂国际双年展、第15届威尼斯建筑双年展平行展、广州影像三年展2021、第15届连州国际摄影年展、第8届上海双年展、第7届深圳国际水墨双年展、2011成都双年展和2013/2015/2017深港城市建筑双年展,广东百年艺术大展等国内外展览。刘庆元个人先后出版《碎片——1998-2006》《复制者》《沿着河边一直走》和《你的表情就是我的符号》《速写讲稿》《复制的方式》《匠器》《跨媒体艺术丛书:乡村与木刻》等。

涂飞

涂飞,旧天堂书店合伙人。独立音乐策划人,深圳华侨城创意文化园B10现场策划人,深圳OCT-LOFT国际爵士音乐节策划人,“明天音乐节”策划人,深圳电台“行走的耳朵”特邀音乐主持人。