文_林梓

绘画是一个解决问题的过程。这个说法对于很多藏家来说可能很陌生,但对于很多以油画为媒介工作的艺术家来说是比较贴切的描述。绘画作为一个古老的艺术媒介,其自身仍然携带着巨大的可能性。这种可能性的根源来自画家如何看待画布上的这个空间,以及如何看待自己在画布上的工作为何。对于这两个问题,刘五立给出的答案都不复杂——画布是一个叙事空间,自己的工作是一个在绘画中寻找自我的过程。

这样的答案很自然将问题引向了——刘五立的这个“自我”是如何丢失的?一个艺术家为什么会“丢失自我”呢?在从事与艺术无关的绝大多数其他行业的人士来看,艺术家的身份难道不全部是在“表达自我”吗?

然而刘五立的“自我”还是“丢失”了。来自湖南的他,1985年生人,期间并没有在“五大美院”接受本科和研究生的“系统化”艺术教育。他在2007年就从学校退出了,成为了一个“素人艺术家”,并开始了自己的考前班辅导老师生涯。这个身份一做就是十多年,直到2021年的时候,他才离开这个辅导老师的身份,坐在空白画布前,开始了真正意义上的创作。

作品名称:《婚纱》 作品尺寸:200×200cm 材料:布面油画 创作年代:2021

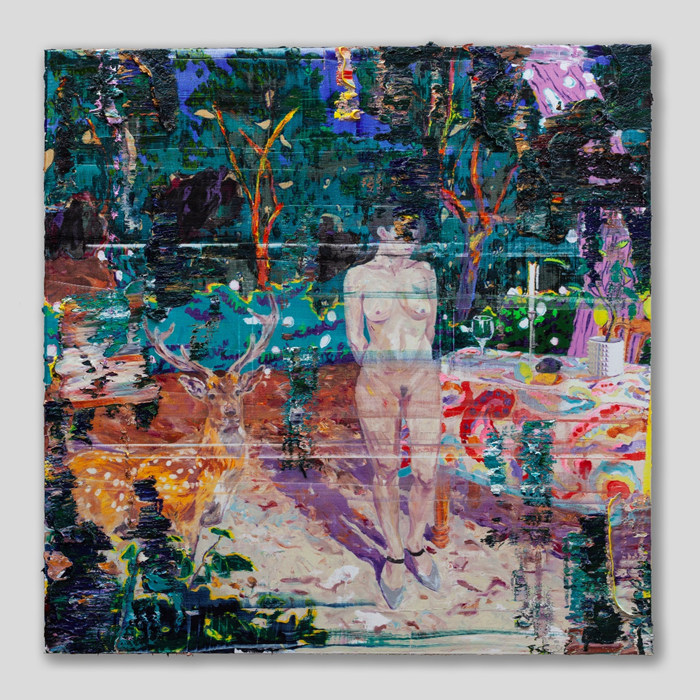

对于刘五立来说,在造型叙事的层面创造出一个可信且有趣味的面貌并非难事——我们从他的诸多作品中可以看出,刘五立是一个具备造型天赋的艺术家,对于线条之间的关系,造型之间的意味,他的掌握中透露出笃定与自信。在2021年他的诸多作品中,刘五立都描绘了一个位于某个场景中女性形象。这个形象有时着装,有时裸体,并且这个女性展现出的姿态多少带有某种引诱的意味。在《婚纱》(2021)中,这个女性的形象身着婚纱,对观者展现出背影;在《夜巡》(2021)中,女性的形象以裸体的方式出现,但穿着了一双在脚踝处系带的高跟鞋;在《春天如此浪漫》(2021)中,这个女性形象又化身为一个19世纪欧洲小说中的某种女主角似的形象,歪曲地躺倒在一块树丛的下面。

作品名称:《夜巡》作品尺寸:200×200cm 材料:布面油画 创作年代:2021

这个女性的形象既是刘五立在这个时期绘画中叙事层面的核心,又是一个在他的意识中牢固的象征符号。似乎在在一块空白的画布上,只有当一个女性的形象被确立出来之后,艺术家与画面的关系才可以被确立,而绘画的过程即是“将一个女性安置于一个环境中的过程”。这个女性也并非具体的某一个女性,而是一个象征符号——她是新娘,是女友,是情人,是陌生人,是被偷窥的对象,是被男性凝视的对象……用精神分析的话语来说,刘五立画中的这个女性形象是一个“费勒斯(Phallus)”的形象,也就是能指着一切被抽象化的快乐,欲望以及秩序的化身。他与画面的关系,画面之中色彩与线条的关系,画布之上构图元素之间的关系,全都因这个女性的形象而被确立了出来。

作品名称:《春天如此浪漫》 作品尺寸:200×200cm 材料:布面油画 创作年代:2021年

而正是在这个“关系确立”的过程中,刘五立的自我“丢失”了。让我们再回顾一下这个关系是如何确立的:一个文学化同时也是理想化的女性形象首先在画面上被确立出来,然后艺术家开始为这个形象创造一个环境,这个环境的刻画在诸多层面上就与这个女性形象产生了联系,比如构图,色彩等。以上的工作都可以被统称为对叙事性层面的构建,而在此之后刘五立再将绘画性作为另一个层面的语言,以另一个涂层的方式继续对作品进行工作。在这个看似合理的工作方法中,刘五立却好不满意,他一再强调,正是在这个过程中,“我的自我丢失了”。

我需要承认,也是在这个时候,我才真正开始对刘五立的画产生了浓厚的兴趣。因为他如此地不满足于油画在这个时代的某种公共面貌中所达到的效果。他画中的女性形象或是整个作品中的叙事性部分让他产生了焦虑,因为在他看来,这些部分都没有必须存在的必要——但是他又苦恼于自己的能力并不足以搭建出一个完全可以绕开画面叙事性部分的工作路径。

作品名称:《伐》 作品尺寸:170×170cm 材料:布面油画 创作年代:2021年

作品《伐》(2021)是刘五立在2021年的这些有女性形象的系列作品中的第一件,以及有趣的是,这件作品中并没有任何一个人物的形象,而在整个画面中占据主要空间的内容是一个个薪木的切面。这些木头的切面在画面中以一种非常有趣的方式呈现出来——首先这些切面的形象几乎与木头的形象之间不存在任何相似性。木头切面通常所囊括的年轮,褐色以及木头内部的质感在这件作品中完全消失了,取而代之的是每一块木头都在以一种狰狞面孔的方式被呈现出来。于是没一块木头都成了一面张开的口,而在每一张“口”的外面都有一张扭曲的白色的“脸”。而整个画面都充斥着粉色,白色与紫色,以及一种极具张力的表现主义氛围。《伐》(2021)这件作品吸引我的地方就在于它多少预示了刘五立在2021年的这一批作品之后所出现的转向。

《轮回》,布面油画,240×200 cm,2022

《夜》,布面油画,200×200 cm,2022

《紫色不明物体》,布面油画,240×200 cm,2022

由《轮回》(2022),《夜》(2022)以及《紫色不明物体》(2022)等以植物为题材的作品代表了刘五立在2022年的工作中进入的一个新阶段。这个新阶段是在2021年系列的基础上发展而来的,新阶段既是对之前工作程序的跳脱,也同时是一种对之前作品的简化与延续。具体来说,在众多变化之中,在2021年大多数作品中出现的女性形象在2022年的系列作品中完全消失了,取而代之的是画面中关于某一具体植物的花朵或果实的形象;以及在2021年大多数作品中出现的“绘画性涂层”在2022年的作品中已经完全融入进了“叙事性涂层”中的具体形象之中。在《轮回》和《夜》中最先吸引观者注意力的长条状花朵的形象绝非写实主义的,以及其形象的重心也并非表现细节,而这些花朵在画面中的形象应该被描述为“表现主义的”以及“展现出旺盛生命力的”。而在《紫色不明物体》中,紫色的“茄子”部分完全从背景中的跳脱了出来,这是因为刘五立对这些“茄子”的形象采用的是粗犷的表现主义平面式的方法来构建的——我们几乎可以把每一个“茄子”的形象理解为一个由若干条方向一致的紫色笔触组成的色块——在2022年的这些植物的形象中,绘画性被置于了画面中最主要的形象之中。

2022年的这批新作对于之前2021系列的延续可能比上段中描述的差异更为有趣。虽然女性的形象被植物果实和花朵的形象取代了,但一个以紫色,粉色以及绿色所构建的色彩体系却完整地保留了下来。这个色彩体系首先会让人想到老一辈艺术家或者画廊主有时会使用的形容词“粉气”,而“粉气”在老一辈看来是一种廉价感,一种错误的油画视觉体验。而在刘五立这里,“粉气“则没有受到艺术家的任何避讳,它堂而皇之地出现在画布上,并且构成了刘五立绘画中标志性的特点。对于”粉气“的色彩体系的选择背后既有刘五立对于找寻自我的强烈执著,又有刘五立对上一代人产生的那些”对于绘画标准的共识“所无视与反叛。显然在这样的一个姿态背后,我们可以明确意识到,刘五立对于当代艺术中的诸多问题都具备深度的思考以及明确的立场选择。这一点如果说在2021年的作品中还不够明显的话,到了2022年以及他之后的作品中则变得愈发鲜明了。

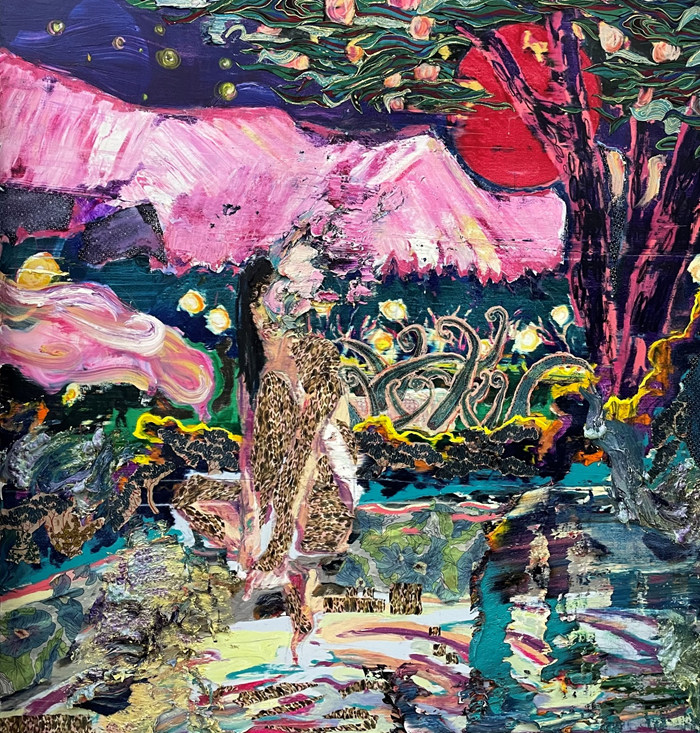

《作品A》,2023

《作品B》,2023

《作品A》和《作品B》是刘五立的绘画在2023年最新的发展。在2023年的这一批作品中,我们仍然可以艺术家对于之前工作方法以及作品面貌的革新或继承——与之相对的是刘五立对于新材料的运用,以及继续对于那个“失去的自我“的找寻。在2023年的这一批作品中,艺术家开始使用稠面,化纤以及涤纶等布料类材料在自己的绘画中。这些材料有时是作为造型存在的,比如在《作品B》中类似”蛇“的形象;而另一些时候是作为对于画面某个局部效果的补充存在的,比如在《作品A》中右上角的树冠部分。显然艺术家在这里调用的并非是这些布料的文本属性或社会属性,而单纯是调用这些材料的视觉效果——刘五立说,这些材料在画布上比自己画的好,而他自己并不觉得用细笔去模仿这些布料所能达到的那种效果有什么意义,所以就”偷懒“,直接将布料剪裁并贴附于画面之中。

当观者直面画面的时候,我们不难看出这些布料并非贴附于画面的最外层,而是周围的涂抹痕迹往往覆盖住了这些布料的边缘。这让我们再次想到艺术家在2021年的系列作品中通过率先在画面中确立女性形象来构建自己与画面关系的这一方法。我认为在2022年作品中的花卉形象显然是对之前女性形象的进一步象征性简化和提纯;而在2023年艺术家对于布面材料的使用中,我们看到了这种刘五立在“确立与画面关系“以及“寻找自我”这些问题的阶段性答案。

布面材料作为本质上的一种现成品,与艺术家共同存在于这个共享“物属性”的世界——从这个角度看,布面材料共享着很多艺术家同时具备的性质与特点——这一点与艺术家制作的图像之间存在着巨大的差异,因为在刘五立所遵循的这种表现主义的路径中,绘画属于图像的世界而非物品的世界。基于上述的认识,我们就不难发现将布面材料以一种结构性的方式而非装饰性的方式嵌入到画面构建的过程之中——这一动作的背后与刘五立一直以来渴望与画布建立一种更直接的,更坦诚的,以及精神分析层面的关系是直接相关的。换言之,我们可以将这些布面材料的在绘画中的参与理解为“刘五立使用自己身体的象征物作为材料参与到了画面的构建过程中”。并且在这个动作中,刘五立通过这些象征物,也就是布料,让自己成为了画面的一部分,从而强化了艺术家的在场以及使得那个“丢失的自我”得以在艺术家的面前显形。

无数的从学院毕业的(所谓)当代艺术家沉溺与技法,规训,以及操作流程,迷信于技术所带来的“存在者”式的幻觉,并且被学院或市场体制所建立的标准所迷惑。在这样大大环境中,刘五立值得被我们欣赏和肯定,因为他在自己的艺术实践中植入了问题——这个问题并非一个只在某一个特殊语境下才成立的学术问题,而是一个真诚且单纯的存在主义问题——“在艺术教育的重复实践中,我的‘自我’遗失了,而我要通过绘画把那个‘遗失的自我’找回来”。这个问题的确立同时构建了刘五立工作的本质,那就是:让画布的空间成为了心理空间的投射,并且让绘画的过程成为了一次精神分析的过程。刘五立的作品则在这种个人化的反复分析于投射中持续演进。(作品图片由艺术家提供)