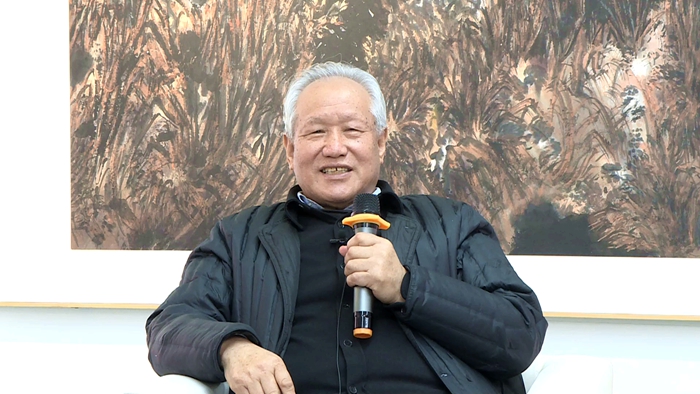

学术座谈会现场

时间:2023年1月6日14:30

地点:悦阳空间

学术主持:陈岸瑛 清华大学美术学院艺术史论系主任、教授

对话嘉宾(以姓氏笔画为序):

于洋 中央美术学院教授、科研处处长、博导

刘巨德 清华大学首批文科资深教授

阴澍雨 中国艺术研究院一级美术师

主持人:大家好!我们今天相聚在悦阳空间,围绕“游走——刘巨德艺术作品展”展开研讨。前段时间,中国艺术研究院阴澍雨老师、中央美术学院于洋老师和刘巨德老师、姜宝林老师做了一次线上对谈,当时的流量很大,观众也非常热情,所以悦阳空间的范丽也想组织一个学术座谈会,对刘巨德先生的作品进行深入解析。

借此机会再次邀请阴澍雨老师、于洋老师,加上本次展览的学术主持陈岸瑛老师与刘巨德老师对话,就他的中国画创作,包括当代中国画的一些问题展开研讨。大家对几位老师也非常熟悉了,我先做这样简单的开场白。下面有请陈岸瑛老师来做今天的论坛主持。谢谢大家!

清华大学美术学院艺术史论系主任、教授陈岸瑛

陈岸瑛:谢谢周爱民教授的开场介绍。刘巨德先生是中国当代最重要的艺术家之一,有非常高的艺术造诣。今天,我们将尝试用语言把刘先生凝聚在绘画创作中的道理说出来。今天且不讨论形而上问题,而是讨论具体的创作问题。每次看刘先生的画,都感觉刘先生像一位弈棋高手,在方寸之间运筹帷幄。要想看懂一位高手下的棋,就得懂得他的棋理。刘先生的棋理是什么?在座不少是刘先生的学生,受刘先生的言传身教,也有很多懂画的人,可以直接通过刘先生的作品受无言之教。作为一个绘画的门外汉,我想和在座两位专家一起,看能不能用通俗的语言,把刘先生的画理讲出来。

《骆驼草》丨138cm×69cm丨2015

且让我们从绘画中最基本的构图问题出发。构图的英文是composition,在谢赫的六法中,也称经营位置。我们都知道,100年前,西画传到中国后,有过一个“二徐之争”,关于西方古典绘画和现代绘画孰优孰劣的论争。徐悲鸿认为透视学是绘画的不二法门,它是科学,你不按它来画就是错。文艺复兴以来,透视学在绘画构图中起到重要的作用,但是透视和构图之间是什么关系,是在塞尚以后才变得明显起来。在塞尚之前,透视是在营造一个虚拟的三维空间,营造一个逼真的视错觉,人们一般从这个意义上理解透视。塞尚在画静物画时,有意使用多个不同的视点,尽管他没有脱离古典的线性透视,但是他用多个视点来画静物,将视点之间的矛盾冲突凝固在平面的构图中。塞尚启发我们注意到透视和构图之间的关系。我们马上会想到,线性透视只是一种构图的手段,而且不是唯一的手段。

让我们来重新审视透视和构图之间的关系。绘画在有边界的平面上经营位置。绘画可以上下左右经营位置,但如果平面上出现了深度错觉,绘画也可以在前后的意义上经营位置。西方的线性透视,对于构图的意义就在于极大地拉长了前后的构图空间,可以将更多的东西放进有限的画面中去。但是,并非只有线性透视或所谓的散点透视才能制造前后关系。构图的逻辑是多种多样的,绝不仅仅是由线性透视或所谓的散点透视来完成的。

《红草地》69cm×137cm丨2012

我想提的第一个问题是,刘巨德先生在绘画构图中如何处理前和后的关系?这种前后关系,看上去和线性透视制造的前后远近关系有极大不同。这种不同到底体现在哪些方面?如果能用语言把它们一一说清楚,说不定会对我们熟悉的绘画理论造成很大冲击。此外,刘巨德先生的水墨画基本上是满幅构图,因此可以计白当黑,如《白猫》等作品中的留白,与传统水墨画的自然留白有很大不同。很明显,在刘巨德先生的水墨画中,留白是构图的重要环节。因此,我想提的第二个问题是,如何理解刘巨德绘画构图中的留白?

我们即将讨论的这个话题,恰好和身后展墙上的刘巨德画语录相呼应。刘先生说:“形、色、线、光犹如一个抽象的空框,万物皆聚合在空框的有无间,常人把一张纸一块画布视为一个容器,只考虑将某个物象或众多物象放进去。我则想象在抽象的空间内生出物象,物象和空间在我心里是一个不可分割的场,他们互生互长”。这里所说的“容器”就是我刚才所说的前后左右;将某个物象或众多物象放进这个容器,就是经营位置,就是构图。而刘先生却说他要让物象在这个空间中自然生长出来,与空间互生互长。刘先生对于构图和经营位置,一定有着十分不同的思考。

清华大学首批文科资深教授刘巨德

刘巨德:首先非常感谢于老师、阴老师、陈老师,这个座谈会是悦阳空间的负责人范丽策划的,她一直想搞个学术座谈会,我说别搞了,大家都很忙,说什么呢,我更是得少说,靠我的画说话就行了。她还坚持要做,挺固执,劝我做这件事情。

陈岸瑛老师说从具体的构图说起,构图这个问题确实挺具体的,怎么说呢?上研究生的时候,我的老师庞薰琹先生就告诉我,你要每天做构图练习,去观察生活,画小构图。另一个作业就是临摹传统纹样,从原始纹样、商周纹饰、壁画装饰等,一直到宋元明清绘画,做全面临摹,包括西方古典绘画和现代绘画。临摹的时候,一个是造型,一个是构图,他说这是非常重要的功夫,绘画里最大的形象是构图。另外,吴冠中先生告诉我们,绘画是作曲。他为什么提出形式就是内容,也是这个原因,绘画是一个抽象的谱曲,不是填词造句。他觉得画什么题材都行,关键是谱曲。他说现在大部分画家不会作曲,都是演奏家,只能演奏别人的曲子,但是,画家应该既会作曲又会演奏。我理解他的作曲就是宏观的构图,这确实是一个很重要的、实在的功夫。

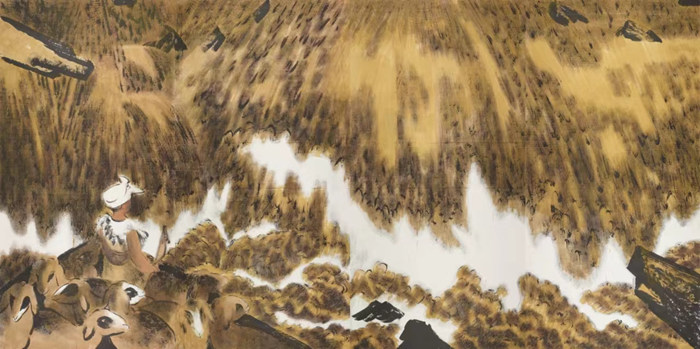

《牧马图》丨251×750cm丨2017

我后来也看到毕加索训练他学生的论述,说面对对象不要什么都取,取一两样就可以了。像阿里巴巴进宝库,只拿一两样,不拿多了,这一两样拿了以后,还要出来分给大家。面对万物,在纷繁复杂中,你只能取一两样东西,现在叫一两个元素。当然,古典绘画是全要素,但是全要素里,它的构图也非常简约,它也是集中在形象的相互关系上下功夫。例如米开朗基罗和拉斐尔画同一个题材,他们都画人物,但都注重画人物之间的关系。所以,古典也好、现代也好,中国的也好、外国的也好,国画也好、油画也好,最终是画“关系”。你们看丹纳的艺术哲学也谈到这个问题,造型最重要的是特征,但特征是什么?特征是关系,是抽象的关系。艺术家最终要认清某种关系,再创造一个关系代替原有的关系,这才能进入艺术。所以构图练习,是认清自然生命的关系以后,再创造一个关系代替它,象征它、诗意它、隐喻它。如塞尚所说,艺术是和自然平行的和谐体。

《玉米红桃》丨69cm×90cm丨1992

构图不是技法,它是对艺术的一种思考。陈老师说咱们今天只谈形而下,但形而上、形而下是连着的,分不开。我之所以少走了很多弯路,就是因为我的两个导师都让我从构图着手,不是说能把一个对象画得象或准确就到此为止了。庞先生说,绘画是空间艺术,空间艺术的关键是空间的营造、关系的建造。我后来去卢浮宫看到大师的作品时,发现每件作品中人物、景物、器物的相互关系是非常紧密的,各部分是互相派生出来的,不是这儿放一个,那儿放一个,堆上去的,不是!是互相生发的。德拉克洛瓦《希阿岛的屠杀》,大卫的《萨宾妇女》,我反复读,抚摸画中的每一个角落,琢磨每一个角落是什么样的关系生成的,形态怎样相互携带出来的,最后发现它们和中国的山水画是一致的。中国山水画所有的沟沟壑壑,清泉、石头、瀑布都是连在一起的,相互生发,紧密相联,去一点不好,增一点也不行,说明构图是一个有机的整体。

一般人把一个物象放在空白纸上,就像碗里放进一个苹果一样,不太注意周围的这个空间,物象放在空白上了事。我的留白,虚和实是同等的正负形,实的就是虚的,虚的也是实的。你画一个人,那个人也要看成是一个虚形,在空间关系里,虚和实是互生互长的关系。

《离乡》丨41.5cm×41.5cm丨2022

中国人的造型和构图是连成一体的。所有的形都是在运动中产生的,不是画一个固定的形放到这个碗里,它是运动的,就像一碗水,波纹、涟漪或者一个浪花,在运动中成形。所有的形态都是整体的场的运动的一部分,运动是第一的,所以讲究“气韵生动”。强调这个动,动是正反相合,在动里产生出造型、想象出造型、凝固出造型,不是把一个造型搬进来,而是由这个运动的场长出造型,它是活态的。所以,构图里的所有东西都是活态的,一个活的关系。所以谢赫六法,第一句话:气韵生动,骨法用笔,第二句是应物象形,随类赋彩,根据抽象的空间的运动,映照出形象。我刚才跟阴老师说,我的画都是点的分布,都在运动。最后,从中映照出了我心里的形象,形象自己就醒来了,它由流动的动态所产生,是活的应物象形。第三句话是经营位置、传移模写。经营位置,这个时候的位置就是相互关系。我先简单说这么多。

《大青山》过程截图

《大青山》80cm×200cm丨2023

陈岸瑛:刘先生回应得非常精彩,蕴含着十分深刻的道理。刚才提到作曲、谱曲,吴冠中先生受过西方现代主义的影响,在西方现代主义艺术中,有绘画模仿音乐的潮流,有不少绘画作品,名字叫Composition多少号,Composition在这里既指作曲,也指构图。吴先生讲的正是构图问题。

中央美术学院教授、科研处处长、博导于洋

于洋:今天非常高兴到悦阳空间,尤其是在刘巨德先生展览的现场跟刘先生和诸位来对谈。刘巨德先生是我自己非常崇敬的一位真画家、大画家。昨天在国家画院举办为四位年近九旬的老画家的展览,靳尚谊先生、邵大箴先生、全山石先生和周韶华先生,这些先生都堪称“大先生”,刘巨德在我心中也是堪称“大先生”的一位艺术家。

刘先生刚才非常谦虚,讲到他很多的理念,包括上次在中国艺术研究院那次讨论的是图式,这次的主题是构图。我们今天谈构图,构图是一个相对中性的词,如果说图式是一个相对在现代学术理念里的一个新词的话,章法是传统画论里面传统的思维,构图是相对中性的一个词。我们可从三个方面理解:第一个方面,当我们谈构图,谈的是构图它背后的形和神的关系,或者是形和艺的关系,这也是中国传统画论里面,一直在关注的问题。非常有趣,传统画论里面也把构图当做一个空间的角度来谈,一个小的空间,把它装进去的一个角度。有一个概念叫“意溢乎形”,像瓶子一样,水倒满了溢出的“溢”,被瓶子装在里面的还不是“意”,只有溢出来时才显现,这有中国人的一种造型观和我们今天所讲的构图观,一方面是以形写神,形不是最重要的,神和意是最重要的,形装不住的那个神才是意,这个才是最重要的。这一点和构图、章法是相关的。

《听香》49cm×133cm丨2020

尤其结合刘巨德先生的作品来看,他很多的作品都带有“意溢乎形”的特点,上次在艺研院的讨论里面,刘先生也讲到了很多跟《易经》、八卦相关的传统来解读,我们得出一个相对过程性的结论,图式的终极的目标是反图式,在绘画里面,或者说有意识的消弥艺术化的图式。在刘先生很多的画不打稿子,直接在画上创作,这种方式是中国画传统的方式,我们叫笔笔相生,笔笔相生的重要性和它本体上的意义在于它是一种反经营性的,为什么叫笔笔相生?它不会预测到下一笔、再下一笔怎么画,而是带有某种感性的随机意识,这和经营位置就呈现出非常矛盾的关系,这一点是中国画非常有趣的地方。

我们现在讲到反图式化,今年全国美展快到了,各个学校都在备战,我们今天谈到的反图式化,或者谨慎去图式化是反对现代图像、照片对我们的笼罩性、控制性的影响。所以要消化这个图像,这一点是一种反图式性的。而讲到构图,陈岸瑛用作曲和构图这样的英文的概念来进行阐释,我觉得构图对于20世纪的中国画家而言,变成了一个非常重要的课题,几乎是第一重要的课题。不论是对于油画家还是对于水墨画家都是这样。我们回看20世纪的传统四大家,齐白石虽然不是那么讲求构图,他非常有经营性的,潘天寿是讲章法构图最为典型的,大写意的花鸟画家,黄宾虹的山水画里也充满了对图式的经营,用笔墨的叠加。看起来图式,或者说构图本身,营构的构,其实又显现出了一种有意识的去经营,有意识的去安排那个图式,山水画讲龙脉,其实所有的绘画里面都讲求一种结构性或者是构成性,这一点是刘巨德先生在他的创作里面,在我看来也是刘先生对现当代绘画最大的贡献之一,一方面继承了他的老师一辈那样的一种近代以来的那种观念和方式,另一方面又把它跟现代的大的图像时代的观念相结合。这是第一个方面,意和形,或者说神和形的关系。

《月光下》丨46.5cm×47cm丨2020

第二个,当我们讲到构图和章法和图式的时候,特别讲到构图的时候,我们在现代语境里面,对画面的经营也好、对画面的把握,是有它的本体规律的,特别从水墨画,意象性造型的画面,刘先生的画中,对形的把握,特别是形的构成性的把握上是有大的一种经营意识跟结构意识,这种意识使得他的作品既有笔笔相生的作家的近似于印象派面对外观的速度感的东西,即兴性的那种东西,同时又有非常感性的东西在背后,这是刘先生在我看来也是老工艺美院传统之中,原来以图案、图式、装饰为生发点影响到中国绘画对20世纪产生巨大影响的这么一支风格里面最重要的一个贡献。

《夜玉兰》丨24cm×69cm丨2020

第三个方面,从构图的角度可以从新的时空观来理解刘先生的构图。这个时空观是狭义的,时间就是指他从师辈庞薰琹先生,从近代语境到现当代语境的转化,今天谈构图,构图也有它的世态,民国时期20、30年代,30、40年代的时候,“决澜社”,庞薰琹、倪贻德、阳太阳、丘堤,这些画家他们当时的构图是什么,当时受到巴黎画派的影响,也受到表现主义的影响,当时的构图,一方面非常有意识地要创新、要趋新,另一方面要凸显画家的个人意识,那个时候有那个时候的任务,就像当时以写实来改造中国画一样,是有时代任务的。到了刘先生那一代,虽然那个任务没有完全完成,但是已经进入新的时期,特别是今天的视觉经验太丰富了,信息爆炸太广泛了,太芜杂了。现当代的画家跟我们研究近当代美术史的理论家一样,之前郎绍君先生有一句名言:我们研究近现代美术史的困难不是我们的材料太少了,是我们的材料太多了,当代画家也有这个问题。所以像刘先生这一代,他在面对章法、图式的一个选择,一种施行的时候,他个体强烈的观念和经验就非常重要,这一点上就形成了不同画家的风格,我们看刘先生的画,走进悦阳空间一看就是刘先生的作品,原来的经典性的,我们看过和这些年新创作的作品。

《花开后草地》丨179cm×96cm丨2023

还有一个层面,除了时间观念就是空间层面,我讲的是地域空间,我们从刘先生的画里面看到的是他对于故园、对于家乡草原、内蒙草原、大青山,在他的童年记忆,初心记忆里面永远不变的东西,这个东西是制约或者是决定了一个画家原初性或者是永恒的非常重要的密码,今天看了这些画我又有新的感触,我跟刘先生说,我去年去包头,大青山那种空气、草原的苍茫、北方山水的感觉,我是东北人,是北方人,我前一段刚去福建,我有非常深的体会,差异太大了。湿度、温度,草木葱蓉,整体的氛围上,我们看刘先生的作品,他画的大青山又有北方山水,传统意义上山水干裂清风的东西在里面,又跟传统的北方的山水,大山大水的传统又拉开了非常大的距离。他的山水,或者是他的笔下的风景是具有强烈的现代感,一种当代的世态和地域空间的氛围融合在一起。从这两个层面来看构图,实际上这些都是构图问题,我们今天讲构图、章法,讲图式,其实最终谈的是什么呢,是一种画面的结构,画面结构既是物理结构,又是画面最本体的视觉结构,又是心理结构,这也就解释了刘先生为什么他的构图,一方面是笔笔相生,带有非常感性的一面,我们说绘画味很足。另一方面,他的作品也有他的师辈庞薰琹先生那一代人非常经典性的图式,或者是那种理性的东西在里面。这是我初步今天也是看悦阳空间,尤其是刘老师2023年这几件大的作品,我们一会还要谈一谈,一会谈这几张画,我先说到这儿。谢谢。

中国艺术研究院一级美术师阴澍雨

阴澍雨:这两年我跟刘老师接触挺多,因为我自己也画花鸟画,所以我们更多的会交流具体的画法。陈老师从构图角度切入到刘先生的艺术语汇,是一个很好的代入点。于洋兄谈的也十分深入。我开始是学传统风格的花鸟画,特别是对于明清以来的传统花鸟画的研究,做得相对比较深入。我看刘先生的画之后,发现差异性很大,这个差异指的是个人自身的知识结构和成长经历。因为我是在杭州中国美院读的本科,一直接触的是从吴昌硕、潘天寿这样下来的大写意的脉络,在这套体系当中,于洋兄也提到了,按照传统的构图方式,我们讲的是章法,具体画面当中讲的是“开合”“穿插”“呼应”这些关系,我在看刘老师的画时,会有意识看他的开合关系怎么处理。这时候我觉得刘老师以他的语汇已经解决了这个问题。就是中西方艺术语汇当中,刘先生自己说的,他并不是找差异,而是找共同点,找相似性的东西,都可能在他的绘画当中得以体现。

我说的具体一点,我是画花鸟画的,桌上有一盆花,按照我们的画法可能要选择重点花头塑造它,重点的塑造好以后,再营造它的气氛,经过一些渲染等方法处理好画面的调调,这张画就画成了。但是刘先生画的静物画,包括大尺幅的作品,按照刘先生说的,是把重墨先画一遍,他并不确定花头一定要在哪个位置,一定要表现哪个是重点,随着他的深入,会越来越明确,可能到最后他没从那个花头开始画,但最后那几个花头都会很鲜亮得也都出来了。

《家乡草》丨139cm×69cm丨2006

刚才刘先生说这样的构图不是技法,但我觉得它是个方法,一说方法,就涉及到具体的画法,还有绘画的思路和观念在里面,融合到一块。我觉得刘老师解决的,是用他的语汇把传统中的三维空间与二维平面在构图中都要解决的问题,在传统的绘画当中,就是虚实关系。看这张画的穿插方式,比较传统,我说的传统就是传统语汇用的多,比如水仙叶子的穿插,这个叶子在前面,后面的叶子就要穿插到后面,有了前后关系,线条就表现的很清晰。这个人物留下这块白,最后染红,人物后面再穿插线条,后面再有一个水面,再有天空,一层一层的前后关系,是靠相对比较实的穿插交代。我们看身后这张画,特别典型,就像我所理解的传统穿插组合方式,这张画就特别代表刘老师说的先把重墨画一遍,有点,可能最后成为石头,也可能成为花头上的果实,他先画重的,由此再生发,由线条再塑造,在慢慢画的过程中形象就出来了,中间这块留白,又回到传统的方式上去,是一个反复虚实相生、相互变化的过程。我想这个绘画方式用虚实塑造空白跟中国传统的留白都是相通的。刘先生就以这样的手法把整个传统语汇当中的这套规律转化过来,是很不容易的。

《舞蹈家》丨105cm×70cm丨2013

按照刘老师自己的阐释和表述,我也慢慢理解,刘先生的思想很多是中国传统思路,是哲学的黑白相生、阴阳转换,全是从这套体系中出来的,但是他表现出来的是很当代的画面。涉及到这里面的颜色,看着好像是个日本颜色,很亮,刘先生说我用的是矿物质的真朱砂,是最好的,地道传统颜色,我问刘先生您不尝试多用其他颜色,刘先生的回答是“跟墨最相配的就是我们传统的中国画里的中国颜色。”他就把这套体系,看上去很现代,是新图式的创造,但你究它的根源还是传统民族之路的根源。涉及到从构图角度看刘先生的具体画法,再谈到刘先生创作的思路和艺术之路,刘老师经常谈到庞薰琹先生和吴冠中先生,我觉得这还是以东方的民族艺术为根本的融汇中西文化、中西语汇的一条民族艺术之路。我是这么理解的。

所以,我们看刘先生的作品,从先前传统图式的理解去看,已经形成了一个转化,而且做得相对来说有他的一套艺术语汇,把这些都融汇进去了,刘先生是什么都能画,再怎么画,一看就是刘老师的符号。他已经把这些东西都融入到他这一套语汇和体系当中去了。这也是我们作为晚辈的艺术家,要虚心向刘老师学习的,这个是很不容易的。

刘巨德:客气。

《远去的琴声》丨145cm×365cm丨2016

陈岸瑛:几位老师说得特别好。先说一个题外话,我注意到大家用了三个词,一个是构图,一个是作曲,还有一个是章法,涉及三个不同门类的艺术,章法属于文学,作曲属于音乐,构图属于美术。绘画中的构图,到底是接近文学中的章法还是音乐中的作曲?文学的章法是跟着任务走的,是讲故事、说道理、还是抒情,不同的任务决定了不同的章法。作曲没有一个要完成的外在任务,作曲本身就是任务。绘画构图到底是接近章法还是接近作曲呢?这个问题比较大,先放在这儿。现在我想趁热打铁,说点具体的。正好这两件作品都摆在这儿,阴老师分析了,说一个的前后关系是穿插,一个是虚实相生。刘老师您自己说一下,这两件作品,在构图上有什么区别?

刘巨德:你们都很客气,说得也挺准确,确实我这两张画不一样。这张《远去的琴声》,就像阴老师说的,是一棵草、一朵花,一枝一枝往上长;我身后这幅《追日草》,是同时长,处处抽象地长,开始看不见是草,后来慢慢都是草。这个是两者的差别。我后来发现,开始的时候不当草画,也不当人画,反倒容易画好。开始一下具体到一株草,没有浑沌的气韵,画得没有偶然就不会好,这是我心里自己的感觉。

其实,构图最终体现人对空间、生命、自然、宇宙的认识,涉及一个人的宇宙观、生命观,这个是在后面看不见的,例如浑沌、有无、阴阳、虚空等。再比如说奇中寓正,张光宇先生讲这个问题,跟潘天寿先生讲的“造险”很像,动荡又安静,这都是老先生积累的构图经验,一切在运动的关系中求平衡。

钟老师是吴冠中先生的研究生,我的老伴,她对此挺有认识,她平常跟我说“画要有宇宙感”。一看有宇宙感,你这个画才能成为好画。这句话虽然很抽象,但是挺具体。一说到宇宙问题,我就想多说一句,对宇宙空间的认识,又回到我刚才说的,有两种思想,一种认为物质和空间是分开的,认为物质是在空间里转动,空间是一个大容器,物质在里面转。还有一种认识是物质和空间是一回事,不是说物质在这个空间里转,这个物质就是空间,空间就是物质。不管物有多大多小多无限,它都是一个空间,也都是一个物质,它是一体的,是统一的。最后就分出了一元论和二元论。中国艺术是一元论,这个一元就是自然万物和空间是一回事。因为中国文化认为万物是气的运动,无分别,气化生出物象。第二个一元就是心和物,心和空间是合一的。这其中,画里的空间和物象和我三个是平等的,互相在转动,互相映射,互相影响。不是按照我的主观预设去画,创作的状态是不能预设的。我不能预设一个东西,这是花,那是草,这是石头,那是人,不能预设。题材不能预设,形象不能预设,构图不能预设,所有一切都不能预设。画面的空间、作者和所生的物象,它们在浑沌中互相塑造,互相作用,互相映照。这是我的作画习惯,不一定适合别人,各有各的习惯,没有标准,条条大路通罗马。

《风吹过的后草地》丨68cm×138cm丨2022

画自身有一种节奏和力量主宰绘画创作的过程。我觉得吴先生说的谱曲很有道理,要跟着自己的节奏走,跟着身心的波动走,其间,只需要你去选择。一个作曲家,在自然里捕捉选择好一个音节,这个音节就会变成旋律,这个旋律有节奏就组成了乐曲。作画也不能选多,你只能选一两个元素,象有限的音节一样,从中生出了韵律,韵律中生长出万物,所以作画一旦节奏和韵律对了,其他都会对,节奏、韵律不对,其他一切都会错。造型也好,构图也好,色彩也好,都在节奏和韵律里行走,像万有引力那样,牵动着你走。你这个时候的手、心、眼、体都跟着那个节奏和韵律在跳动,画牵引着你走,所有的一切都感觉是抽象的。所以吴先生讲抽象美,他是有道理的,节奏和韵律是属于抽象形态。

再有,作曲不太强调文学的内容,不同的内容可以是一样的旋律。绘画抽象的节奏和韵律作为空间运动的具体体现,跟你的心、体、手连在一起,跳动、共振。这个时候,一切都忘掉了,自己也忘掉了,忘我了,因为同时跳动,会从你的心里浮现出你潜在的记忆,即给你生命印象最深刻的那些记忆,记忆最后变成了想象。像我童年生活给我的记忆很多很深,那些空间的韵律就会把你童年河床底下的东西泛起来,印到画上,这是自觉不自觉的,不是我有意要往这儿走,而是它自动就把这些东西勾出来了,映照出来了。所以,题材在你的潜意识里,平常给你生命里留下的是什么痕迹,最后都会泛出来。我刚才说的那个看不到的,就是你对绘画的认识,对于宇宙的认识,那个就叫理性。西方人也强调画后面的那个理性,中国人强调画后面那个“道”,那个“道”就是理性的一个思考,最终绘画都在探索自然最深处那个“道”的奥妙和人性之情,从原始艺术一直到现在,绘画在不断追问这个问题,绘画实际是人类不断探索追问自然和人性的图像语言。

《阿诗玛》丨250cm×501cm丨2017

像刚才说的两种天体运动,到底哪一种是真实的,只有天体物理学家他们能回答。但是我们从绘画的角度讲,物象、空间、运动,这些是浑沌一体的,不分家的,绘画不能有分别心。以桌上的这瓶花为例,我看见的首先是运动,不是花,是运动。要我画,先画上去几个黑点,看它们怎么运动,这个运动是什么关系,什么节奏,先把那个拿下来,吴先生叫谱曲,像潘天寿先生、齐白石可能叫章法,西方人一般叫构图,就是把这个空间占有了,这个占有一定是在限制中的运动,你这张纸是方、是圆、是长、是横、是竖,决定着你笔墨怎么运动。

横也好、竖也好,其实是一样的,关键在于它是一种限制,是一种在水平里的自旋运动,还是在垂直里的正反运动,最终都是模仿太极的运动,这是构图里最重要的。关于这个问题每个人的认识不一样,构图的观念也会不一样。但是我的观念更传统,就像阴老师说的,我完全是中国传统式的,我是想学古人的心,我想了解古人怎么想,怎么想生命,怎么想自然,怎么想宇宙,怎么理解“道”。中国画讲意象,经常讲写意、意象。这个意象的深意,我觉得本质上是《易经》的易,意象看不见的深处实际上是易象。易象是变化的,意象也是在变化中生成的,永远处在变动的刹那。所谓“知常求变”,易里有常有变,你只有懂得“简易、变易、不易”才能懂得常,懂得变,你的构图才是活的,走向未知的。从这个角度理解写意,你就会知道,写意有各种形态。不是说只有把墨泼一下就是写意,写意的形态是多种多样的。关键在于从易象的角度理解意象,这样造型也好、构图也好、写意也好,以及对艺术本身的认识也好,就会和自然、人性、人情、天性、天时、天道贯通,就会明白吴先生所说的“象大于形”,就不是你在现实中所能看见的那一部分了。我就补充这一点。

《鱼》丨133cm×150cm丨2018

陈岸瑛:刘先生说得非常具体,也非常形而上。我听了以后,有一种豁然开朗的感觉。我们越来越逼近高手弈棋的棋理了。我先说一个分支的话题,再回到更具体的话题上来。刘先生特别提到了两种宇宙观或空间观,这个问题在立体主义之后,是一个挺重要的理论问题。是像古典艺术那样将空间理解成一个方盒子,用三维坐标测量座落其中的物体,还是通过绘画雕塑创造出自己的空间,体积和空间一并构造,这个问题涉及到一个非常哲学的话题。要是追溯的话,可以追溯到笛卡尔的哲学和欧几里得几何学,一种典型的西方形而上学。这种形而上学将空间想象为一个容器,把事物想象为容器中摆放的物体。我越来越觉得这很可能是一个语言制造的陷阱,让西方人产生了这种形而上学。当然,我现在只考察了英语,德语、法语没有仔细考察,现在只是谈一点初步的设想。中国人谈世界、谈宇宙时,谈的是万事万物,这个表述在英文中是不存在的,在英文中,一般指事也用thing,某事发生是something happened;在英文中也有指事的词,但这些词,如affair、event、story等,不是和thing连用和对称的,不像中文里事和物连在一起。这个差异会导致他们容易形成某种形而上学观念,容易把物理解成和事无关的物,理解为事外之物;而在中国人的思维中,特别容易理解事中之物。比如说桌上的这瓶水,我拿起来喝,是一件事,这瓶水是事中之物。按照西方物理学来描述,这瓶水是一个物体,在空间中位移。中西方哲学的差异和刘先生讲的两种空间观的差异挺像的。从西方形而上学视角来看绘画构图,就是将不同的物体摆放到有三维坐标系的空间中,彼此之间形成一种坐标关系。但是,如果想在画中表现“事”的话,绘画就不得不引入“时间”维度。实际上是先把空间跟时间分开了,然后再把这个时间放进去,这就显得非常的牵强。未来主义和立体主义都想把时间因素放到构图里去,立体主义是围绕式的,未来主义是连续式的,它是从一开始就已经把时间、空间切开,究其根本,是把事和物分开了,首先描绘事外之物,描绘一个脱离任何事情的物,再想办法通过第四维“时间”来暗示物体的运动。他们永远无法理解刘先生这种生成式、运动式构图。这在西方形而上学里,是难以理解的。我觉得这个恰好是我们的一个天生的、与生俱来的思维的优势,但是这个优势以前是被遮蔽掉的,以前很少有人从这个维度来想这个问题。我觉得刘先生和钟先生谈的宇宙观、宇宙感挺有意思。这是一个很大的哲学问题。

《雀鸟灵光》丨145cm×363cm丨2016

现在回到形而下层面,接着讨论另外一个问题。刚才我听出来了,刘先生认为绘画构图更接近音乐作曲,而不是接近文学中讲故事、讲道理的章法。刘先生说,仿佛绘画有自己的生命,绘画构图是自主生成的。说到这个问题,我想起另外一个问题,在绘画中,一般有两种类型的构图,一种是图画性的构图,一种是图案性的构图。图画性构图,一般来说会表现相对完整的场景,一个故事场景或一个事物场景,通常和我们眼睛看到的世界有一定的相似性。而图案构图,某个器物上的抽象图案,在限定的空间中占满位置的图案,并不会要求它呈现的样貌和我们看到的世界产生关系。图案构图和图画构图,是不同的。刘先生之前专门提到过,装饰艺术中的图案构图对他的绘画构图产生了较大影响,但是,刘先生在他刚才的表述里,提到塞尚的一句话,画面上的世界,与我们看到的世界,存在一种等值关系。也就是说,绘画构图与观看相关,而图案构图则未必,那么图案构图是怎样对刘先生的绘画构图产生影响的呢?

看世界和看画之间必然产生关系,在器物和图案里不会产生这个关系,我就看它就行,不用同时想怎么去看世界。看画和看世界之间,在历史上一般形成这么几种关系,一种关系是画中的世界模仿了我们看到的世界;第二种关系是看世界的眼光受到了看画经验的教育和启发,画家教会我们如何来看世界,使我们看到了一个更真实的世界;第三种关系是画中世界与眼中世界是平行世界,画中世界好比是另一个现实世界,与我们的世界长得不一样,但也可以用同样的眼睛去观看。大概有这三种关系,不管在哪个关系中,看画和看世界之间都会形成某种必然的逻辑联系。但是,图案和世界之间不存在这种逻辑关系。因此,图画性构图和图案性构图是两个不同类型的构图。刘先生的绘画作品,基本上都是和看世界的经验相关的。这个联系不仅仅是说,绘画构图就是作曲,勾起了我的回忆或情绪,而是说,画中呈现的世界,和我们每分每秒看到的这个世界,是有一种逻辑关系的。选一个最小的问题,我们只要睁开眼看世界,就能看到光,任何地方都有光,而刘先生的绘画是有很强的光感的。而在中国传统的水墨画里,光的因素并不强烈,尽管它与我们观看的世界也有很强的逻辑联系,这又是为什么?对于这个问题,我比较困惑,刘先生和两位专家能不能帮助我把这个疑团打开?我们究竟应该如何理解刘先生画作中的光呢?

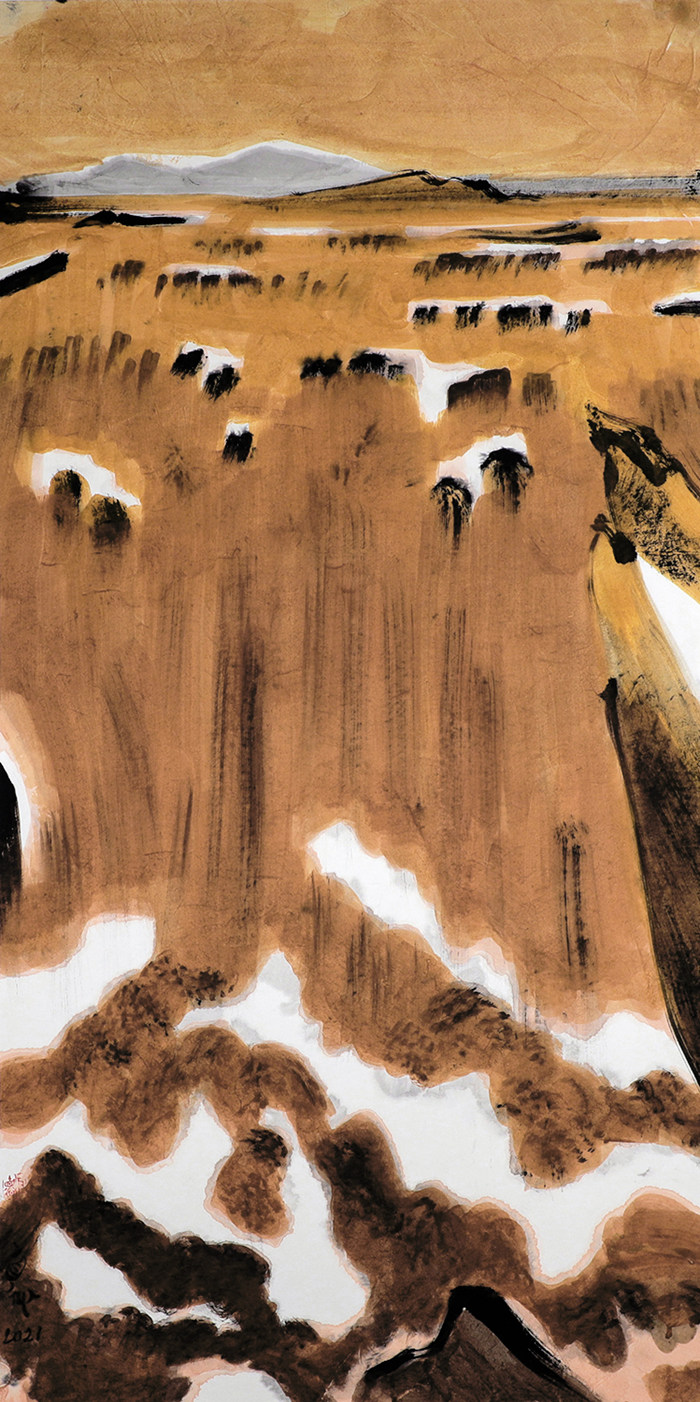

《昆仑山上的阴阳湖》丨180cm×83.5cm丨2023

于洋:这是很重要的问题,光影、笔墨,很多的学者都谈过这个问题,尤其在山水画里面,在20世纪的以写实为改造的水墨画里面都谈的是光影、造型、透视和中国画的造型关系。这个问题非常大,谈起来是一个很系统的理论问题,因为我们今天在悦阳空间展场里面,结合作品来谈,我们在这么鲜活的现场,还是要回到形而下来谈:这个展览里面最感动我的几件作品,《草原悲鸣》《追日草》和表现大青山的那张画,也回应陈岸瑛兄这个问题,他抛出这个话题,光或者是作品中的气跟整个作品的关联。这张作品来讲,《草原悲鸣》非常意象化,跟传统意义上的山水画更为接近,同时表现这种夜景,或者是夜景的山水,谈到光了,宗其香先生画光,画夜景的光是非常典型的,宗其香、李斛等都把西方素描关系的光影跟中国笔墨结合来画夜晚、夜景,甚至50、60年代画夜景,画工地中的十三陵建设。

《夏日》丨68cm×45cm丨2004

那么,这张画为什么感动人呢?首先你看到的,“恍兮乎兮、其中有物,恍兮惚兮,其中有象”,同时这张画又是在意象之中有比较具像的提示,细看之中又是几匹马在非常漆黑的夜色之中围着一圈低着头,好像在休息,细看又不是,仔细看地上有一只死去的鹰的形象,对面这幅《远去的琴声》也有一只鹰,是一只非常英武的鹰的形象。这两幅画,一个明亮,五彩斑斓之下的白日梦,一幅是漆黑夜景之中的《草原悲鸣》。我相信这可能也是刘先生在童年时期在草原上的意象的记忆,或者是非常感动他的瞬间,他讲到草原上面的,有一种宗教感,所有生灵在逝去之后,所有的人和动物都会去纪悼它,这件作品有非常深刻的抒情性的悲怆的一种意味在里面,这里面也就通过几处留空,他其实又用中国画即白当黑的,留白的手法,几处空点来提示,这几处空点好像是中国画没骨的方法一样,又露出了轮廓,提示了空间感。这两幅作品,这张作品虽然画的是暗夜之中哀悼的题材,带有宗教感、一般的神秘感的题材,背后又有对于人性、对于生命的一种感知、一种歌颂,他是通过一种虽然是一个纪悼生命的题材,但是是充满对于生命的敬意这样的一个主题。这里面确实有草原长调式的那种东西在里面。这也呼应刚才岸瑛兄讲到的中国绘画经常有通感式的关系,跟音乐、文学,包括跟建筑,我们经常借用很多的概念,刘勰《文心雕龙》讲到“意象”“隐秀”,其实也都是画论。包括讲的章法和音乐里面的谱曲、作曲,通过这两幅画的对照,一幅是看似非常理性画的,造型化、线性的,一幅用团团墨气来表现,都是凸显了叙事性、抒情性,在刘先生的画里面,回应刚才的话题,刘先生的画更加贴近音乐性,不知道他自己是不是承认,更加贴近一种音乐性,如果说和文学与建筑相比,有的人你一看就是建筑性、雕塑性,刘先生的画为什么是音乐性的呢?他的画流动,有一股气息在流动,他非常重视这一点。很多概念是我们借用音乐的,我一直在研究主题性绘画,“主题”都是音乐的概念,这个词最早是从德文音乐术语中来的,主题最初指的是一段乐章里面最具有代表性、贯穿始终的旋律,这个就是主题。

《黄河》丨69cm×137cm丨2021

看刘先生的画为什么是音乐性的呢?月光之下的悲怆、抒情,恍兮惚兮,实际上他是解构了形,或者他并不是主观或者有意识凸显这个形,他把形消弥在一个大面积的浑沌之中,或者说看似是一种非常“放”的角度去编排,但中间,他有大胆铺设、小心收拾,有形的提示之后,使得作品非常巧妙带有寓言式的,隐秘暗含了寓言的主题。很多画都显现出这一特点,包括对面的《远去的琴声》,这把马头琴也好,包括睡觉做梦的少女的形象。刘先生这样的画,一方面把叙事藏在抒情性里面加以表达,因为你要凸显叙事性,形和情节非常重要,在我看来,刘先生的画并不是非常重视情节,情节跟叙事在他来看是消弥在一个大的氛围之中,大的情绪之中去把它融化掉了,这也是刚才讲到构图,讲到传统山水画论的“三远”,“三远”是构图吗?是文艺复兴以后的布鲁内来斯基的那个“透视”吗?根本不是,因为在画论里面,“三远”里面讲的是意境,完全讲的是三种意境,不是三个视角,三个物理空间。这样的话,我们会看到这种方法观念是什么,把丰富的东西,非常多样性的东西简化再简化,简化到一种形式,简化到一个能自圆其说的一种方式来表现,这就是刘先生讲到的统一,统一之后,又是时间性、又是空间性的,又是叙事性的又是抒情性的,并行不悖,在并行不悖之中,这里面也有包括刘海粟,从石涛八大的艺术里找到和塞尚梵高高更相通的东西。庞薰琹先生和当时的倪贻德先生的《决澜社宣言》这里面有很多观点涉及到这些观念。

在刘先生的画里面,他要把这么多的丰富性的东西要融化在他的画里面,包括我背后的《追日草》,这无疑是整个展览里面最点题的一幅作品。它非常的丰富,像一阙交响乐,按照刘先生的话来讲,他不是一个一个画,是一片一片的画,是同时生长,一下子涌来,这样的情感的表达是中国传统意境,是音乐性的,这种音乐性又结合了西方的经典音乐的复调,还不是古琴的单线结构。

对于光的问题的讨论是跟构图的问题的讨论可能又是一致的,因为在中国画里面的留白的这种对于光线的暗示,既不是高光式的,三大面五大调的素描空间的那个光,同时又通过这个光去塑形,反过来通过留空表达这个形,这一过程又是一致的。这是我大概的感知。

《草原悲鸣》丨141cm×362cm丨2011

阴澍雨:刚才于洋兄解读的非常深入,而且把中国画家当中有表现光感的话题展开。陈老师说刘先生的作品中对光的表现还是很突出的,是个特点。我问了刘先生相同的问题,刚才我们看画的时候,我说“您表现光还是挺突出的”,刘先生的解释是说“你看到的这些光并不是我有意识想去画这个光”,因为刘先生画画的过程,会先画一些暗点,逐步的再让形象明确起来,当他把那些画外围的东西画出来的时候,那些光的部分,是他留白的那部分,自然就变成光感的表现,刘先生跟我讲的时候,我是这么理解的,这又合到他的创作方法上,是虚实相生的。画这个马的时候,可能开始画那些重墨,到留下的空白位置,就自然的充满了光感,像逆光穿透过来的,我们就问刘先生,这匹马的面部形象比较具体,近处这个位置不那么具体,刘先生就会说,画到这儿觉得就可以了,不需要画的这么具体。若反过来看,按用光的方式,那个地方是最亮的,也应该是看不太清楚,中间的灰调位置,按光影来说是看的最清楚的,确实画的更清楚一些,我们可以这样分析,刘老师画的时候完全按照他那套感觉去表现的,画到哪儿留白,留白到哪儿就形成整个大氛围融进去。回到我的理解,刘老师还是把中西语汇给打通了,他可能不刻意地去表现光感,但是用他虚实相生的方法,用《易经》、中国的哲学的方法落实到画面上,最后表现出了光感。

背后这张,刘先生画到最后中间那些空白的地方,说不能再画了。这是我印象最深的,他是跟着画面的随时生发来调整他的绘画,他说“不是我在画画,是画在让我画它”。我说这不是您不画这个画,是画不让您在这儿画了。留的这块白,也是充满了光感,这个光感跟每幅画的主题还是不一样,这张画刚才于洋兄对《草原悲鸣》有充分的解读,画面的气氛,悲壮的基调,刘先生表现草原上的追日草,它的生命力很强,我们总觉得草原上草没那么高,我还问刘老师,刘老师说这个草就是很高,这个根是横向的,会生长到很远,生命力很旺盛。当我们这样去看他这件作品的时候,最后这些空白,也是有一些光感的表现,但是,如果顺着解读它的话,可能这个光感也不是逆光的效果了,我感觉那些花已经自己发出光来了,是生命之光,追日草。这样的话,我觉得刘老师对于光的表现,是在画面中明显可以解读的。但是他并不是以这个为追求的点,刻意的去表现光,而是自然而然的让我们感到了画面中的光。

《追日草》丨141cm×362cm丨2011

陈岸瑛:在刘先生回应之前,我想把我的问题重新提一下,这样刘先生回答得可能会更充分一点。刚才为什么要说到光这个问题?在音乐或者是在图案里面,不需要和生活建立这种联系。但是在绘画里有这个联系,西方绘画特别强调光,与我们肉眼看到的世界一样。但是西方古典绘画对光的表现,基本上就是刘先生讲的,把运动和事情剥离掉以后变成一个物体,有一个光源射到物体上形成不同的明暗面,西方人是在这个意义上表现光的。我的困惑在于,第一,为什么刘先生的绘画里面,光感依然这么强烈;第二,这种光和西方绘画中的光又明显是不一样的。因此,我想让刘先生谈一谈,为什么在绘画中保留了这么强的光感?假设绘画和我们在世界中生活的过程有一种很强关联的话,我们和世界的关系绝不仅仅只是一种视觉关系,我们从不同的感官维度上和世界打交道。西方有一种视觉中心主义倾向,把人和世界的关系简化,简化成一个纯粹的小孔成象的视觉性,把世界简化成空间中被光线照射的物体。在这个意义上,西方古典绘画跟世界之间建立的联系不是特别深刻。我相信刘先生一定是想在绘画和世界之间建立一种非常深刻的联系。我刚才分析了西方画家在建立这个联系的时候,特别强调光,我不知道您为什么也会用这么多的光,但又明显和西方不一样。这个光,对于您用绘画和生活世界建立联系,起到什么作用?

《金色童年》丨250cm×501cm丨2017

刘巨德:刚才你们都说得挺具体了,我画面上的光其实都是错觉,我更强调找画面的阴阳平衡,我一直在找这个东西。阴阳平衡是画面构图中非常重要的一部分。一旦阴阳平衡了,画面就可以静下来了。它除了正反力的平衡,如塞尚所讲的力的平衡,还有一个阴阳的平衡。中国画讲气的运动节奏,讲正反势象的平衡,同时也有阴阳,这个势像里面有阴有阳,就像宇宙里,生命的诞生,从没有分别的浑沌里诞生出来,浑沌分出阴阳,阴阳才生万物,大概这么一个道理,这是哲学上的。绘画里我一直在找阴阳的关系,中国画叫“知白守黑”,我是知黑守白。

《闻香》丨24.5cm×68.5cm丨2021

这里面都有一个阴阳,阴阳就是生命的一个代表性特征,就像《易经》里的一阴一阳谓之道。阴阳不是光,它是一个能量,内在有光,所以,它有一种内光,不是外面打上的光。西画画一个人,画出他的光影,找出立体,他就要借光影来画立体,目的也不是画那个光影,是为了画那个立体,为什么画那个立体呢?我跟随庞先生曾经研究中国传统艺术和西方现代艺术的比较,研究过程当中就牵扯到这个问题,最深层的就是西洋人的哲学观认为自然宇宙的深层是几何的构造,这是柏拉图的观点。中国人认为自然生成是气,浑沌的气,这两个就不一样了。所以西方绘画一直要强调立体,要把体积画出来,中国不太强调体积,而是强调气韵生动。但是人家强调体积的时候也在强调气韵,只不过含在里面去了,你看西方的名作经典时,就会知道和中国画理是相通的,只不过人家把气韵的生动含在里面去了,从表面上看到的是光和体。中国把气韵生动放在阴阳里,把光和体放到后面去了,先由气来带动这一切;西方是用体来带动这一切。但是都有气、有韵、有体、有情,把这个相通点找到以后,你就会发现,中西方艺术之间在认识上可能路径是不一样的,但是对艺术本质,在深处、灵魂、精神上,在与天地的关系上,在人性上,也都是相似的一样的。

他们讲究塑造体。我记得小时候学画,中学老师让我们从画几何体开始,再画把人脸分成多面体的几何石膏像。中国画里没有这样的训练,哪有这种教具?现在这个训练在我们的中学美术教育体系中形成了金科玉律,以后再返回来接受中国这一套艺术观念的时候,会产生矛盾。但真正打通了以后也没这么矛盾,用中国气韵、浑沌和阴阳的观点来统一他们的时候,就能轻松驾驭,可以有光,可以画体,也可以不画体,这里没有好坏之别。当然需要一个磨炼的过程才能贯通。

《大戈壁》丨251×501cm丨2017

我现在更注重中国的阴阳观,先是气,气的节奏、韵律。以桌上这瓶花为例,我开始画花的时候,已经不是花了,只是抽象的律动,律动会分出阴阳,然后再成就花的造型,这个律动是抽象的,是共性,是总相,可以是花也可以是人,这都可以的,你可以从这瓶花想象出一堆人体来,你也可以看出山高水长之美。节奏和韵律是抽象的,千变万化,可以是各种各样的物象,里面的任何一条线可以是山,可以是水,也可以是人体,像塞尚说的它是没有分别的,这个观念在中国画早就出现了,只不过画山水的人心里脑子里装满了山水,点线自然都变成山水了,爱画人体的点线都变成人体了。学画要学共性、共象、宇宙之象,那个最深层的抽象。吴先生、庞先生都强调这个抽象,最后把他们都误以为是“形式主义”,其实他们不是“形式主义”,工艺美院这套教学思想,一直让你关注的就是这种自然生命内在抽象的律动,抽象的“道”。

《花韵》丨134cm×67cm丨2004

我觉得这就是用看不见的去画看得见的,“画即道”,道生万物,绘画最重要的不是模仿物象,而是模仿道如何生万物。道生万物,这个看上去好像挺抽象,其实它非常具体,到画的时候,你的一点一线,你的一块色,一个用笔,一个灵感,一个手颤,都会产生很多似与不似物象和细节。有时候学生问,老师,画细节的时候,怎么画?我说大胆用笔,大势像里会自己长出细节,不是故意去刻画那个细节,石涛说刻画必自毁。那个细节是带出来的,在它的自己的运动里生发出来的,不是你故意去刻画那个细节,细节也是顺势而为的,微妙和微茫是统一的,非常微妙的东西必须要通过微茫来实现它,微妙和微茫就统一了。吴昌硕讲过类似的问题,他说“精微处照顾到气魄,奔放处离不开法度。”他对这个理解的很到位,完全具体化了。这个在造型里,在气韵里,在阴阳里,在空间、时间里,都是统一的。这样你作画的过程都是抽象的运动过程,是模模糊糊的,浑沌地在那儿运动的,这个运动过程,使小范围的空间化成了无限的空间,因为你气韵的运动是通天的,它和宇宙的运动相对应,就像黄宾虹说“绘画的秘诀是太极”。太极象征阴阳化生万物。西方人也都用到了,只不过表述方法不一样,米开朗基罗画的人体结构都是画结构的韵律,他讲这都是蛇形运动,实际就是太极的S型运动,他对肌肉、骨骼、各种人体动作怎么变化都了如指掌,他能够推断、预测运动中的所有结构,做了这一块以后,知道下一块,米开朗基罗对这一点太熟了,他了解这个运动,这个运动就是内在的韵律,几何结构的韵律和人体的解剖结构韵律完全吻合了,你看着他很写实,其实他脑子里想的不是模仿那个现实。

《小凤》69cm×103.5cm丨2022

我们说写实绘画,你要是到了那个抽象的高度的时候,写实的形象就带有活气,没有的话就感觉是僵硬的死的。米开朗基罗说过,有人画人体就像麻袋里装的土豆,结构没有韵律。我们现在好多写实人物画,如果能够达到米开朗基罗这种高度,就和中国绘画连通了。不是说抽象的就好,写意的就好,写实就不好,我脑子里没有任何界限,没有分别,到高峰相会的时候都是经典。这里面都有阴阳,都有气韵,都有气势,都是活态里长出来的,变化里生出来的。就像每一个人的长象很具体,但是这个具体特征只是活态里的一瞬间,一个质点,一个刹那,你要抓住其造型,必须要明白你这个静态造型后面有个活态的运动。画一个人,画像了容易,画得传神不容易,这就是你能不能把握住背后,你把背后那个活态的运动都看懂了,才能够把握到他的内在美,展现他、创作他。也就是说,看不见的动是最重要的,那是一个人的精气神,就是“道”。

中国画跟书法联系非常紧,书画同源,我深有体会。确确实实,书法的气韵非常像音乐,那种抽象的线性的节奏、韵律,空间里的运动,都带有一定的时间性。绘画里也有,它也是在这个活态的运动里,慢慢长出我们所看到的那些跟自然能够相联系的形象,这些都是无中生有,这个过程中,空间和时间都是统一的。但是,所有的运动都是在特定的空间内,绘画的限制是很明确的,在有限的空间内生长出无限的空间,你的画才能进入经典。造型也是如此,这是统一的。

我一直在追寻中国传统绘画中古人的高深认识,我很希望我的心能够和古人相会,希望我能够理解老师们传给我、教育我的那些箴言,他们都是经历过的,我们现在,你想就这么短一点生命,要想体会中国几千年的文化,就必须向他们学习,师古人之心,坚信古人,坚信他们的体验,中国传统文化的博大、精深,永远是生生不息的。在人类的文化中,中西绘画最高的智慧最后都是相通的。通感思维非常重要,一个艺术家最终能和其他文化感通,和自然感通,和任何一种生命感通,非常重要。感通思维,是开放性的,不是静态的,一旦我们把它固化到一个技法训练的时候,就很容易僵化,让感通失灵,悟性迟钝。

《雪荷》丨28.5cm×70cm丨2023

我觉得庄子“庖丁解牛”的故事讲得很清楚了,开始看见是全牛,最后脑子里眼睛里没有牛了,全是空隙了,我们现在就是要通过我们看到的物的实体进入那个空,唯进入那个空里去,才能自由。空是在运动的,作画就像舞蹈一样,讲节奏和韵律。身心的节奏和韵律,你感觉对了舒服了,这个画才对了。你要是感觉自己身心不舒服,作画的时候紧张,别别扭扭的,那肯定画不好。画家是用自己的身体这么一个最敏感的仪器和天地相连的,和自然万物贯通的,从中去成就艺术。为什么机器艺术不能代替人的艺术呢?第一就是人的情感,第二就是人这个机体敏感,他是在没有预设的情况下,能够感觉到很多。这种生成,靠一种直觉,这个直觉有心觉有气觉,特别是气感,能够感受周围的一切,是机器代替不了的。机器没有气感,机器都是指令,逻辑、知识输进去,按程序走的。绘画不能按程序走,它没有程序,必须要放掉,甚至放空一切,脑子都是空的,这个时候脑子里的知识、逻辑全都消除得一无所有。只有身体里的直觉和气觉,身体的感应、手感的节奏,都浑然一体,和你的想象都合一了,这个时候的绘画过程出现一种忘我的状态,就像我做画时,周围一切听不见也看不见。无我,在中国画中特别重要。我们需要一段时间去体验,我也在不断地体验,不断地追问,然后才能慢慢进入这个状态。但也不是说我现在就修炼好了,我还在路上,还差得很远。艺术无止境,最后永远是未知。

《鲜花与路石》丨24.5cm×68.5cm丨2023

艺术的特殊性就在于它是以个性方式显现的,但最终我们学习不可能去学个性,个性学不了,说吴先生的画好,你爱他的风格,你学不了。他就是他,每一个艺术家都是独立的个体,个性也不是你自己说要表现就有个性,最后个性都是共性里长出来的,一旦你进入了那个共性的高峰时,你的个性自然就显现了。不用去说要表现个性,要预设一个什么风格,这都不行,我从来没有想过风格。我也不知道我的画怎么变成这样了,一切都是自然而然发生的。中国文化讲顺其自然,不预设,不先入为主,永远在未知状态中行走。我称“游走”,也称“跳”深渊。

这不是说艺术不要去思考,你不画的时候,还真要认真去思考,下功夫多读书、多体验、多追问,但作画时你不能按照道理和知识去画,要靠直觉的感觉,靠身体最微妙的体验去画。其实就是意识和无意识间的那种敏感,模糊和不确定的想象,由此产生空间、时间、光与万象。我刚才说在中国画里光是一个错觉,透视也是错觉,作画时我从来没想过透视,但是它会有空间、会有远近,这是一种错觉,因为我从气的运动、波动开始,所有的物在我眼里都为气的运动,这个运动变成阴阳,阴阳里就会有光,有透视有远近有大小,一切抽象的运动势象都会跟你平常的视觉感受记忆形象相联系。

《白石荷》丨22.5cm×65.5cm丨2023

陈岸瑛:刘先生从哲学上非常好地回应了柏拉图对画家的一个批评,说画家是制造错觉和幻觉,和真实的世界相隔千里。刘先生以中国哲学的方式,阐释了天理和画理的相通,我觉得讲得非常精彩。

接下来,在座的同志们都可以提问。我先问一个小问题,刘先生您讲的阴和阳,比如白和黑、明和暗、远和近,您更倾向于把哪个叫阴,哪个叫阳?近的叫阳还是远的叫阳,明的叫阳还是暗的叫阳?这个阴阳你是怎么使用的?

刘巨德:我一般把白的叫阳,黑的叫阴。

陈岸瑛:刚才大家一直在谈论您的《草原悲鸣》,那两匹马旁边的光是阳的吗?

刘巨德:对,我那个马是个虚像,那个阴阳是真正的实像。所有像火苗一样的深层的运动是我最感兴趣的。这张画之所以能够吸引人,能够产生美感,是因为那些像火苗一样的运动,星星点点的运动吸引我,我最后营造的也就是这些运动。这个像火苗一样的白是阳。这张画看着很复杂,其实很简单,就是这几个火苗和这片黑的关系。你看这些火苗,有最亮的,有暗的,还有灰的,有大的,也有小的,它会产生空间和某种情景。

于洋:补充两句,这幅画最感动我的地方,是您说的火苗在暗夜之中蒸腾的那种气息,同时又有点像今天科技领域的热敏成像,也为我们带来现代图式之下的一种感觉。所以,它有一种现代性在里面,那种视觉方式是鲜活的。同时这种蒸腾感,一方面你看这些马向下低着头,往下压着,死气沉沉的气息,往上升腾的是刘先生说的阳气,灵魂升天,也有象征性的寓意,升天是精神性的,沉下去的是肉体、肉身。这幅画,表现的阴阳的形、虚实的形,黑白的形,其实都是一种合目的性的呈现,在刘先生的画里面,他的表达,我们细看之中才能够感受到他的那种感觉,这种氤氲一团、混沌一体的意象,让创作者自己讲也讲不太清楚,什么样的形成机制。但是我觉得刘先生讲到阴阳的这种形,我刚才也非常受启发,这一点也跟他的老师一辈,包括吴冠中先生这一辈人,他们的这种总结,对于形的总结,对于意象的总结,到了刘巨德先生这里,他把它作为一种非常暗合着东方意象和现代感的呈现,这种方法和意象很动人。

《红河》丨41cm×41cm丨2023

刘巨德:陈老师,火苗运动是最后出现的,不是我开始预设想出来的。就是说这些光的出现,像火苗一样这么升腾,不是我开始就有,或者想出来的,没有,我是一片空白。一直画运动,不断的运动,马也好、草也好、人也好、鸟也好,它在里面运动,运动,运动,一分阴阳的时候就变成了这种气的火苗了。我觉得这个很好,就把它留下了,不是我开始就想要画成这样,没有,这是冒险的结果,这是运动的秩序性和随机性造成的。

陈岸瑛:为刘先生鼓掌!在座朋友现在请提问。

提问:今天很高兴,我们是做文化投资、文旅投资的,今天看了一下还是很有启发的,特别是几位老师讲的很有感触。请老师讲一下,您刚才说的这幅画,我看着有一种莫名的感动,但又不知道这个点到底是在哪儿,能跟我们再深入的解读一下吗?另外请您讲一下,对于现在的绘画市场,您有哪些看法?如何从投资的角度来考虑这个问题。

阴澍雨:艺术市场应该不是艺术家自己,其实艺术家自己对于市场没有什么太多的话语权,市场就是交给市场,是吧?我想您的画卖得很高,艺术家也有定价权,但市场行为还是交给市场。于洋兄是不是?

于洋:你是有资格谈的。(众人笑)

阴澍雨:因为我也卖画,特别是当下谈艺术市场,肯定是有关联的,一直以来,中国的书画、字画是形成了一个传统,书画市场、书画收藏,整个传承下来是一个艺术生态中不可或缺的一环,今天的艺术市场,也存在着这样那样的问题,也有很多这样那样的事,很多还是不好说的。研究艺术市场的专家也有很多。我也不了解,这块还是刘先生您来说。

刘巨德:其实刚才两位老师说了,一个画家不一定能说清他的画,他创作的时候是半清醒半做梦,像白日梦一样,在这么一个状态下,所以他自己说不清楚。任何一个艺术家,我认为都是一个迷,大师更是个迷,你不能够完全说清楚他,你说得有条有理有逻辑,可能就演绎到别的地方去了,不一定是他了,绘画作品也是这样,观者的感受是多向的。

《追思》149cm×74cm丨2005

一般人说作家或者是画家自己最有权利说清自己的作品,但是也很难说,如果是想说清楚的话,文学家说得挺好。文学家说天上的半个月亮发光,他们的任务就是把那不发光的半个给补上去,让它圆满地发光。我觉得这个比喻挺好。

艺术家也是在弥补现实里遗憾的、欠缺的。我的老师庞先生,他讲中国传统艺术时,把中国古今的艺术都称为“装饰艺术”,从原始纹样、青铜纹饰、壁画装饰到文人画等,他都统称为“装饰艺术”,无分别,不分家,成为一个艺术通史。那时候我们学这个通史,不是说只学断代史文人画,从唐宋开始,以前的不管,而是整个贯穿下来宏观地去学,通称装饰艺术。记得庞先生讲:装,藏也;宇宙之大理藏在内,看不见。饰,文采也;生命之节律。从中你可以体会到,装饰艺术的好处,就是可以化零乱为集中、化繁琐为分明、化丑陋为美好、化腐朽为神奇。艺术确实有着一种超拔现实,又能够在超拔现实之中走到自然深处去的力量,并能够把我们的思想、感觉、灵魂、生命状态,引到一个没有痛苦的地方去。人生活的现实都挺艰难的,每个人都有每个人的痛苦。一旦进入到艺术世界里就没痛苦了。唯艺术能陪伴人度过苦难,米开朗基罗、德拉克罗瓦等都有这样的论述。唯艺术才能成就人的灵魂,物质再丰富再发达,也满足不了人,最终人类都想有个艺术博物馆去看一看。作为艺术家也是让自己的灵魂有个安放的地方,所以他才去画画,想让自己和大自然连通。致于这个画出来以后,到底有什么用,能否进艺术博物馆?能值多少钱?刚才阴澍雨老师说了,确实艺术家自己难以作主,他做不了主,历史会做出判断。治学为心安,其它一切是副产品。

《荷根》丨44cm×69cm丨1997

我挺欣赏好多收藏家的,比如说俄罗斯的契斯恰科夫艺术博物馆,收藏了很多本民族和欧洲画家的绘画,那是工业时代的一个企业家,把他的很多财产积蓄换成艺术品,再把艺术品建成博物馆捐给国家。我觉得这样的企业家和收藏家是令人感动的,是人类的伟人,有非常了不起的灵魂。我相信中国也会出现这样的人,这样的企业家、收藏家,那时候,我们民族的文艺复兴才有可能。我觉得艺术博物馆是养育大众的美神之殿,老百姓在节假日、周末走进博物馆,能够看伟大的艺术作品,他们心里都会得到抚慰,甚至灵魂得到升华。如果我们现在也能这样的话,中国也能够走到这一步的话,我们期盼的文艺复兴会慢慢到来。我记得我的老师庞薰琹先生在30年代的时候就说过这个问题,他说他相信中国的文艺复兴即将到来,这是一个共同的对艺术的信仰,这方面于洋老师可能理解得更多,我说的不一定准。

于洋:时间也很晚了,概括谈几句,对您说的第一个问题,谈谈我自己的感受。什么样的内容和气质在感动着我们,以刘先生为例,其实也有一种规律性的东西,刘先生的画给我的感动,可以概括为有三个语词:一是自足,二是自信,三是自然。

第一个是自足,圆融自足,自成体系,与人不同。一个画家的自我风格能够形成一个相对封闭性,开放性、固定性、自足性的风格,形成他标志性、成熟的样貌,在这一点上,刘先生的作品,一走进展厅,扑面而来的刘巨德先生的风格,其实他的风格里面带着历史的厚度、带着时代的气息。

第二个是自信,文化自信,刘先生讲到的30年代,90年前,他的老师庞薰琹那一辈他们的使命是什么?是在整合中西文化的时候,引进西方文化,是在大的环境之中要进行民族文化的改革改造,今天这个任务改变了,今天我们谈文化自信,我在刘先生的作品里面感到非常强烈的自信的气息,虽然他个人的性情非常温和、谦逊,但是刘先生的作品让我感觉到是强烈的自信,是他心无旁鹜,没有杂念,完全在自己的世界里面,这就是自信,艺术家的自信。

第三个是自然,自然而然。他的作品和方法论都有自然而然的气质,不造作,没有经营性的东西。图案性,带有装饰感、结构性的东西,有没有经营性?当然有,背后的根性是经营性、主观性、理性,但是在刘先生具体的方法里面,刘先生融化为他的笔笔相生,这是他的作品感动我们的地方。自然,而不是人造,而不是营构。

这三点是刘巨德先生作品感动我的地方。谢谢。

《夜草星光》丨85cm×145cm丨2000

陈岸瑛:在座各位嘉宾,直播间里的朋友们,今天的研讨就要结束了。这里是北京悦阳空间“游走——刘巨德艺术作品展”现场。刚才的研讨会从绘画构图问题切入,对刘巨德先生的绘画创作方法进行分析总结。阴澍雨老师、于洋老师都做了很好的分析,特别是结合具体作品的点评。刘巨德先生今天把他的画理讲得很透彻,让大家有醍醐灌顶的感觉。刘先生的画理不仅在作品中,也在今天的研讨中以语言的方式向各位呈现,经过今天的讨论,我相信大家都能对刘先生的作品有更为深入的理解。

直播间里的各位朋友,希望你们能够到现场来仔细感受这些作品。例如,今天让大家特别感动的《草原悲鸣》,和其他作品有点不一样,其他作品是离得越远看得越清楚,而这幅画一定要走得非常近才能看清楚,忽然之间你会被它震撼到,这种感觉很难用语言描述,各位朋友只有来现场,来北京高碑店的悦阳空间参观,才能充分领略它的魅力。

今天的研讨到此结束,感谢三位老师,感谢所有朋友。

(本文内容已经发言嘉宾审阅)

《鄂伦春族老阿妈》丨98cm×67cm丨1980

《霜原》丨141cm×366cm丨2013

《胡杨魂》丨250×501cm丨2017

《大荒山》丨247cm×101.5cm丨2023